割愛願いと大学教員の移籍

コロナ対策に明け暮れた春も終わり、人事の季節がやって来た。既に動いているところも多いし、夏季休暇明けに本格始動というところも多いだろう。

前回大学への就職の話を書いたので、今回は移籍の話をしたい。移籍というのは、学校教員統計調査による「転入」を指し、具体的には「大学、短期大学及び高等専門学校の本務教員から当該学校の本務教員として異動した」ことをいう。

平成28年度の学校教員統計調査(直近)によれば、転入者は5,136名、うち大学からの移籍者が4,862名と9割以上を占める。また、転入者のうち年齢別の人数で最多なのは、35歳以上40歳未満で1,048名、次いで40歳以上45歳未満が919名、30歳以上35歳未満が790名となっており、30歳から45歳までで全体の半数を超える。

大学教員の採用プロセスは前回の記事に書いたので参考にして欲しい。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

今回の記事は、その続きである。

大学教員の移籍のプロセスは、大雑把に言うと、「採用候補者の決定」⇒「決定の通知(内定)」⇒「候補者の意思表示」⇒「現在の勤務先での退職手続き」⇒「辞令交付」となる。

決定の通知

決定の通知は、本人への通知と勤務先への通知に大別される。

本人への通知は、採用選考に合格した旨伝える通知である。不採用の場合は、ほぼ文章による通知であるが、採用の場合は、電話等による口頭での通知と文書・メールによる通知に分かれる。候補者にとって、困るのは文書・メールによる通知を貰えないケースである。後述するが、大学教員は法律上はさておき、慣例上は退職の意思を示しただけで、即退職にはならない。要は決定の通知を貰ってから、少なくとも退職が承認されるまでは、「所属は現在の在籍校で、退職して別の大学等へ移籍を予定しているが、移籍できるかどうかは不明」という宙ぶらりんの状態を強いられる訳で、その意味でも、文書による通知は候補者にとっては命綱の存在なのだが…

一方で勤務先(在籍校)への通知が、所謂「割愛願い」と呼ばれるものである。嘗ては、移籍校側の担当者が割愛願いを持参し、採用候補者の在籍校に赴き、「候補者を是非移籍させて頂きたい」と文字通り割愛を願い出たようだが、現在は割愛願いの郵送がほとんどである。割愛願いには法的な拘束力は全く無く、近年割愛願いをださない大学も増えていると聞く。

候補者の意思表示

候補者の意思表示とは決定の通知を受けて、候補者が移籍するか、しないか意志表示をするものである。

日本の大学では、採用後の待遇について詳らかにしていないケースが多い。応募の段階で分かっているのは授業の担当科目くらいで、職位、収入、研究環境(拘束日、非常勤講師の扱い等)、住環境…等採用が決まった段階(もしくは採用後)で初めて分かることが多い。

なかなか悩ましいが、意思表示は採用決定連絡後、短期間のうちに求められるのが通例である。

現在の勤務先での退職手続き

これが移籍の際、最大の関門である。移籍を承認するのは移籍前の勤務先(在籍校)であるので、在籍校の意思決定が重要な要素である。

まず、大前提として、職業選択の自由がある以上、在籍校側が退職者を引き留める術はなく、民法の規定に従えば、2週間前に退職の予告をすれば離職できる…はずである。だから、よく言われる話ではあるが、退職で揉めた場合は裁判をすれば教員側が優位とされる。だが、大学の世界は狭く波風が立つことは少なくとも候補者本人や移籍校側にとっては好ましいことではないこと、大学という同じ業界での人材争奪戦であり、引き抜かれた在籍校側は単なる人材の喪失以上に評判やプライドを損なわれる面もあることから、在籍校側がゴネるケースもままある。

勿論、候補者側(=移籍校側)の希望通りに退職できるケースが過半数と思うのだが、在籍校の主張が通り、希望通りに退職を認めないケースも残念ながらある。多くの場合、認めないといっても、半年~1年程度の着任先送りで決着するが、それでも候補者にとっては不安材料ではある。

移籍校側の希望通りに退職を認めない理由としては、後任探しが難しい、資格関係・教職関係等で教員数が減ることで支障が出る、重要な学内プロジェクトを任せていて居てもらわないと困る…等が考えられる。候補者当人にはその理由は分かっているはずなので、在籍校の願いをすべて聞き入れる必要は無いが、後任を見つける、非常勤講師でコマの穴埋めをする、在籍校でのプロジェクトを一段落させる等、フォローはすべきであろう。また、移籍校も円満移籍のためにこれらのフォローを(学内規則を超えて)認めるケースも多い。

このような条件折衝を経て、在籍校の意思決定機関(多くの場合は理事会)で退職が承認されれば、取り敢えず着任日に向けて、準備を進めることになる。

辞令交付

様々な局面を乗り越え、移籍校で辞令交付を受ければ、取り敢えず移籍は完了となる。ただし、移籍後も様々な問題がある。

職位に関しては、前任校時代と比較して、職位がそのまま、職位が上がる、職位が下がるの三通りがあるが、職位が下がる降格移籍の場合は、注意が必要である。

降格移籍は採用面接後の内示の段階で告げられるケースが多いようだが、昇任の発議の厳しさは大学によりマチマチで、「前任校時代の職位、経歴はリセット」して昇任させるとなると、降格したまま数年(場合によっては10年以上)過ごさなければならない。また、降格移籍は前任校の心証がよくないので、結果として前任校との関係にひびが入ることもある。昇格移籍は余り心配ないと思うが、職位がそのままのケースでも先述したリセット基準で判断されると、(前任校基準より)昇任が遅れてしまうこともある。

教員にとっての副業である、非常勤講師や委員等の兼職も大学によって基準が異なるので確認が必要になる。

待遇に関しては、重要視するポイントが個々人で異なるので何とも言えないが、総合的に判断して「移籍先が良い」と思って選んだのなら、受け入れる他はないだろう。

困った時に…

大学教員にとって、移籍はそんな珍しいことではない。ただ、移籍の話は余りオープンに語られないし、トラブルに巻き込まれた時に四面楚歌に陥りやすい。

トラブルが発生しやすい、退職手続きに関して言うと、退職は出来る限り早めに言うことが大事である。大学には職務規定があって、退職の申し出期限は引き抜き防止も兼ねて、3~6ヶ月前とされていることが多い。早めに申し出れば、職務規定をクリア出来る場合もあるからだ。

但し、大学に退職を申し出ると言っても、着任時直前に採用が決まるケースや、前述した通りに、口頭での内示のみや割愛願いが出されない場合(採用通知や割愛願いの発出が決定から時間がかかるケースも同様)は、なかなか言い出しづらい。梯子を外される可能性も少なからずある。ただ、そうでもあっても、早めに言うことで何らかの対応策が見いだされる可能性はある。

また、移籍の話は同僚には相談できないので、学外でいざという時に頼れる人がいるに越したことはない。

移籍話を事前に在籍校の関係者にどこまで話すべきかについては、ケースバイケースとしか言い様が無いが、例えば採用面接に呼ばれた段階でオープンにして、(在籍校側からみて)ショックを和らげてスムーズにいった例もあるようだ(ただ、若手はともかく中堅以上で、それなりに責任ある立場だと、このやり方は難しいかもしれない)。

割愛願い(に端を発する教員の引き留め)に関して、時代錯誤な代物だと思うし、教員側にたってもっとドライに移籍出来れば良いのだが、昔からこの手の話はあるようだし、余程のことが無い限り、最終的にどこかで折り合えると思うので、感情的にならずに淡々とすべきことをする他はない。

研究者にとって移籍は様々な面で飛躍のチャンスだし、受け入れ側も研究、教育等の貢献を期待している。引き抜かれた側は厳しいが、優秀な研究者はより良い環境に移るのが道理だろう。応募する方、採用する方、双方のご武運をお祈りします。

大学教員への就職が決まらないとお嘆きのあなたへ

文系の若手研究者向けに続篇を書きました。宜しければこちらもどうぞ。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

1.はじめに

数日前にとある人文社会系OD(兼非常勤講師)の方の「なかなか(大学専任教員への)就職が決まらない」とのツイートを見かけた。データを見る限り、大学教員への就職の需給状況は改善しているのは拙稿で分析した通り。しかし、そうはいっても大学教員労働市場は基本的に供給超過(求職者が多い状態)であり、求められる専門性も多岐に渡るので、需給状況は分野により異なる。また、研究者の背景も多岐に渡るため、学部生の就職活動における内定獲得術のようなマニュアル化も難しい。

その人文社会系ODの方はアドバイスが欲しいと言われていた(そのツイートは消去済み)ので、読んで貰えるか分からないが、私なりに思ったことをここに書いてみたい。因みに私は、公募で2回就職が決まり、採用人事に携わった経験は前任校も含めて10回程度である。

最初に今から述べることは、所詮私が関与したこと及び伝聞のスモールサンプルに過ぎないことを断っておく(当方は個人研究が主流の人文社会科学系の教員ですので、チームで研究する理系分野については良くわからない)。

また、基本的には公募を前提に話を書いている。所謂出来公募というのは存在するが、多くの大学は競争的な公募で採用を決めているはずである。そして、公募を前提にする以上、採用プロセスには多くの人間が関わっている(そうしなければ公平性が担保できない)。採用に携わる関係者の多くの視点が総合的に勘案されて採用者が決まっていることを理解して欲しい。

2.採用側の視点

大学教員の採用については、採用の仕組みをよく理解することが大事だと思っている。例えば「業績が多ければ採用される」と考えている人は多いと思う。しかし、採用に関わっているほぼ全ての人はあなたの業績を正確に理解出来ない。それを理解して貰うために、(あくまで私が知りうる限りの)大学教員の採用プロセスを書いてみようと思う。

まず、ほとんどの大学では、教員の中から選考委員会等のような業績を評価する専門家を選出して、選考を進めて採用候補者を決定する。

次に大学の幹部が選考委員会等が定めた候補者を採用に値するかどうか決める。プロセスは大学により様々で、学長一任もあれば人事委員会で投票する場合もある。

最終的に採用をするのは、大学を運営する法人となる。法人は人事プロセスにおいては、下部の決定を追認する形を取ることが多いが、それは採用することを決める(人事を発議する)段階で決定権を握っているからである。予算、規則の範囲内でしか人は雇えないから、そもそも欠員を補充するにしても、新たなコースを作るにしても、最終的な決定権は法人にある。

採用プロセスの中で、意思決定を行う選考委員会、大学幹部、法人は、それぞれの立場で候補者を評価する。つまり、採用側には「選考委員会の視点」、「大学幹部の視点」、「法人の視点」という3つの視点があり、しかもこの3つの視点が厄介なことに異なるのが大学教員採用(というか人事)の難解なところである。全てが同じ方向を向いている訳ではないし、時として矛盾する。

選考委員会の視点

選考委員会(名称は大学により様々)は、候補者の業績面を中心に審査をする。業績を審査するのだから、当然募集する(多くの場合は公募)教員の担当科目、専門研究領域に近い人が選考委員会の委員となるケースが多い。

選考委員会は、候補者のどこを評価するかであるが、第一に研究業績を評価することになる。専門研究領域が近い人が委員となると書いたが、委員の専門研究領域が完全に一致することは稀である。よって、研究業績の評価は論文等の中身の評価もするが、勢い外形標準的な(査読)論文や著書の数による評価に収斂しがちである(候補者多数の場合尚更)。

また、大学院生の場合は特に単著の本数が問われることが多い。役割分担な不明確な共同研究が主流な(所謂ファーストオーサーという概念が無い)分野において、特に共同研究者が指導教員や著名な研究者だった場合、貢献度が少ない(=研究能力に疑問)と判断される場合もあるようだ(個人的には全てそうだとは思わないが)。

募集側が意図する研究専門領域と応募者の研究専門領域が異なる場合、選考委員会としては候補として推しづらい。要は研究業績というのは、研究専門領域が合致しての研究業績ということです(後述しますが、仮に主要な専門研究領域が合致しなくても、募集する研究専門領域に論文等の研究業績があれば話は違ってくる)。但し、研究専門領域の要求合致度は大学により様々で、研究手法が全く違っていても募集科目が教えられれば良いという所もあれば(特に教養、リベラルアーツ担当だとその可能性が高い)、研究手法や研究領域にある程度こだわりたいという所もある。当然、こだわりがある所ほど合致度は高く要求される。

次いで教育経験が評価対象となるが、これは経験の有無が最大の評価ポイントとなる。つまり大学での教育経験無しは評価としては最低で、大学での教育経験が有れば評価は高いだろう。特に募集担当科目と同じ科目の教育経験に対する評価は高い。大学院生であれば、TAやゼミ指導等の経験も評価材料になりうる。専門学校、高校等の教育歴もそれなりに評価はされるのではなかろうか。

公募の場合、模擬講義を実施するところが殆どだと思うが、ここでも経験の有無が評価を左右するように思う。教え方もさることながら、学部・学科として要求される教育水準、学生のレベルに応じたシラバスの組み立て、テキスト参考書の選定等同業である選考委員からみて、ある程度の水準に達しているかどうかは一目分かるものである。

大学幹部の視点

大学の意思決定機関と言えば教授会を思い浮かべる向きもあるだろうが、教授会は諮問機関に過ぎず、意思決定は学長によりなされる。大規模な大学であれば、人事の意思決定を学部長等に権限移譲することもあり得る。

学長や学部長といった大学幹部における、人事に関しての評価ポイントは、選考委員会等が判断する研究業績や教育経験以外になる。それ以外にさして評価するポイントが無いと判断すれば現場の意見を尊重するということもあるが、実は学長、学部長も評価される立場にあり、一筋縄ではいかない。

大学は数年毎に外部機関による認証評価を受ける。当然、基準を満たすための人事という視点が出来上がる。教員の年齢構成、定足数の充足(人数と教授の人数)等は認証評価における重要な指摘事項であるので、これを満たすことが最優先となる。

専門的なことが分からない以上、外形標準的な条件に目が行かざるを得ない。候補者の年齢、経歴は現場以上に評価対象になる。学位の有無と教育歴と年齢を組み合わせて、大学における標準的な処遇から外れる人事は通りづらい。標準的な処遇を外した人事を行うと、学内の他教員(の昇任人事)にまで波及するので、普通は避けたいだろう(昇任基準が緩いところはその限りではない)。

ほとんどの大学幹部は、一度採用した教員は長く居てほしいと考えている。募集職位に比べて年齢が高い、想定している候補者像より不相応に優秀(逃げられるリスクが高い)等もネガティブ要因として受け取られる感じがする。

法人の視点

国立大学は、かつて文部省の一機関という位置づけで、教員は文部教官という国家公務員であった。2003年に国立大学法人として独立行政法人化され現在に至っている。建前上、国立大学は法人として独立しているのだが、ご承知の通り文部科学省の強い関与を受けている。また、自由に使える大学の運営経費である運営費交付金が年々減額されており、そのあおりで任期無ポストが減少し(定年退職しても補充が無い、昇任を凍結する)、一方で競争的資金獲得により任期付ポスト(特任〇〇等)が増加する現状にある。さらに年俸制の導入も予定されている。慢性的な財政難を解消するためか、今年に入り一部国立大学が授業料増額に踏み切ったが、それが処遇の改善につながるかはまだ分からない。

公立大学は、多くは地方公立大学法人として、設置者である地方自治体から独立しているものの、国と同様に設置者の意向は強く受ける。近年、公立大学は、地域政策の核として位置づけられるところも多く、首長の意向により、大学組織改革(短大の4大化、私立大学の公立大学化)、大学・学部の再編・統合・新設等が活発に行われるようになっている。人事に関しては、都市部の公立大学が教員の任期制導入に踏み切り、多くの公立大学が追随した。しかし、教員の獲得競争が激化する中で、任期制を廃止するところも増えてきた。

私立大学は、設置者である学校法人の教育理念を実現すべく設立されていることから、法人の意向が全てといってよい。私学助成という国からの援助はあるものの、基本的に学納金収入により運営されており、国、地方自治体の援助を受ける国公立大学より財政的な制約は厳しい。また、法人の意向はダイレクトに反映されるので、財政的に厳しければ、非常勤講師、専任教員の削減、定年の引き下げという形で反映される。

18歳人口の減少という大学にとっての逆風が吹く中で、教育研究職の需要が右上がりに増加する局面には無い。但し、各大学とも生き残りを図る中で、戦略的に学部・学科の新設を行っており、局所的に需要超過(大学側の求人は多いのに、人が集まらない)が発生している分野もある。また、前の記事でも述べたように大学院生の供給が減ることで、需要と供給のバランスが近年改善していると思われる(個人的な経験からもそのことは強く感じます)。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

3.応募者がすべきこと

供給側(応募者側)がポストを作ることは出来ないので、基本的には需要(公募)に上手く対応していくしかない。「選考委員会の視点」、「大学幹部の視点」を意識するだけで随分と結果は違ってくる。

基本的には、大学専任教員初職の場合は、指導教員のコネで押し込んで貰うか(これも今まで述べた通り簡単ではない)、数多く公募に出す他は無いだろう。後者は確率の問題ではあるが、書類選考をパス出来るレベルであれば、「選考委員会の視点」を意識できれば、確率は上がると思う。

業績があるのに決まらないと嘆く方は多いが、「選考委員会の視点」と「大学幹部の視点」を参考に、自分の弱点を上手く隠す方策を考えたら良いのではと思う。特にマイナーな分野で業績を重ねている方は、自分の研究専門領域のメジャーな隣接分野で、論文を書いたり、非常勤講師を引き受けたりして、「分野を広げる」努力はされた方が良いのではと思う。大学院生が減少している昨今、現場は研究専門領域におけるストライクゾーンを広めに取らざる得ない。引っ掛かるだけで評価は高まる。

「研究専門領域=担当科目」と考えないことも大事。研究専門領域(論文や著書)から考えて募集する科目を担当できると現場の選考委員に納得させることが出来れば、チャンスは広がる。

あとは勤務地や特定の大学に固執しないこと。家族の関係とか色々あるのでしょうが、Fランや地方の方が相対的にチャンスは多い。大学教員は、一般企業と比べて他の研究機関への移籍は普通であり、最初の就職よりハードルは低い。

参考になりましたでしょうか。これを読んで違和感を感じた大学教員の方は是非差し障りのない範囲でご自身の経験を記事にしてみては如何でしょう。

続篇を書きましたので、宜しければ御覧ください。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

分野別大学教員になれる確率

大学教員統計、学校基本調査を利用した一連の調査記事に書き残したことがあるので、少しばかり補筆したい。

第一に、博士課程入学者数について。最初の「大学教員になれる確率」では、

「各生年の大学本務教員数/(生年+25歳の)博士課程入学者数」を大学教員になれる確率と定義してきたのだが、生年+25歳の博士課程入学者数を全部その生年とみなすのはかなり現実から乖離していることが分かったので、その点について書き加えたい。

第二に、大学教員統計に採用者(初めて大学に就職した人数)の詳細があるので、それを利用した分析を行いたい。データは3年毎にしか採れないが、直近と1997年度のデータを比較すると、かなりの変化があることが分かった。

第三に、分野別の「大学教員になれる確率」の推計を行いたい。採用者のデータの中で、分野別の採用前の状況データがある。その中の新規学卒者の採用者数と学校基本調査の分野別の博士課程入学者数を対比させることで、博士課程修了直後の分野別の「大学教員になれる確率」を求める。

1.と2.に関しては「大学教員になれる確率」の記事の再検証なので、タイトルの「分野別大学教員になれる確率」に興味がある方はスキップして問題ありません。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

1.博士課程入学者数

学校基本調査では、2003年度以降年齢別の大学院博士課程入学者数を公表するようになった。当該年度の5月1日時点が基準なので、標準的な入学者の年齢を24歳とすると、24歳の入学者数が全体に占める割合は、14~18%に過ぎないことが分かった。

よって、大学教員になれる確率(年齢別の大学教員数/25歳時の博士課程入学者数(全年齢))は、20歳代後半から30歳代前半では過少に推計されていることになる。

一方で、各年齢とも24歳以降も博士課程入学者数は増え続ける。例えば2003年度に24歳だった1978年生は、2004年度には25歳、2006年度は26歳…となっても博士課程の入学者が存在する。浪人、留年、民間就職等様々な背景を抱えた院生がいるので当然ではある。そして、30歳代、40歳代、50歳代…と徐々に少なくなるが、入学者は増え続ける。

1978年生から1984年生まで、年代ごとの入学者数を足し合わせていくと、年齢別の入学者数が公表されている20歳代(21歳以下から29歳まで)を足し上げると、その入学者数は、各年代とも標準的な入学年次の入学者数の56~61%に達することが分かった。

30歳以降のデータは5歳刻みになるので、5歳分の合計の5分の1をその年度の入学者数として足し上げていくと、30歳代までの合計(21歳以下から39歳まで)の入学者数は、各年代とも標準的な入学年次の入学者数の80~86%に達することが分かった。

よって、各年代とも40歳以降であれば、「25歳時の博士課程入学者数(全年齢)=年齢別の博士課程入学者数」としても(依然として過少ではあるが)、それなりに近似する。

2.大学本務教員採用数

一方で、分子の大学本務教員数は、全てが大学院博士課程進学者なのだろうか?

学校教員統計調査では、3年毎ではあるが、大学本務教員の採用数の詳細なデータを提供している。

直近の2015年度のデータでは、大学本務教員に採用された(ここでの採用の意味は、「初めて大学教員に採用された」の意)12,101人のうち、大学学部卒業が3,730人(約31%)、修士修了者が2,207人(約17%)を占めている。年齢が高い実務家教員が学士というのはあり得るのだろうし、分野にもよるが、若手でも学士、修士で教員に採用される例は見たことがある。

但し、若手の修士修了は多くが博士課程在学中、若しくは満期退学であり、若手の学士教員は殆どが実務経験を買われての助手採用で、少なからずの人が大学院に籍を置いている。これらの人はいずれ博士課程に入学する(若しくは在学中)であろう。

採用段階では学士、修士の人も、博士課程在学中若しくは採用後に博士課程に入学する人もいるので、採用のデータと比べれば、大学教員に占める博士課程経験者の割合は相当程度に高まるのではなかろうか。

3.男女別年齢別の大学本務教員採用数

大学教員統計調査では、年齢別男女別の大学本務教員採用数も公表されている。3年毎というのが残念ではあるが、時系列で追うことで、ある程度の傾向が分かる。

上図は1997年度、2015年度における、年齢別性別大学本務教員採用数及び女性の割合である。

大学本務教員採用数は、1997年度の9,333人から、2015年度の12,101人と約30%増加した。その間男性の採用数は、1997年度の7,582人から、2015年度の8,191人と約8%増加した一方で、女性の採用数は、1997年度の1,751人から、2015年度の3,910人と約123%増加した。女性教員の採用数は急増しており、当然のことながら前回の記事の内容と整合的である。

年齢別に見ると、採用数が最多だった年齢は、1997年度が29歳、2015年度が31歳となっている。採用人数が400人を下回る年齢も1997年度が37歳、2015年度が40歳となっており、平均年齢も1997年度が35.8歳から2015年度には38.9歳と上昇していることから、全般的に採用年齢は着実に高齢化している。

かつては大学教員の(初職)採用の限界は35歳といわれていたが、直近のデータから見る限り、採用の限界は40歳前後まで上昇していると言えよう。

4.分野別大学教員採用数

大学教員統計調査では、分野別の大学本務教員採用数のデータも公開されている。残念ながら、3年毎で男女別のデータは無いが、採用の傾向が分かる。

上図は、分野別の大学本務教員採用数の推移である。分野で最多なのは全体の半分を占める保健分野(医学・歯学・薬学等)で、1997年度が4,887人から2015年度は6,291人と約28%増加した。しかし、先程述べた全体の伸び率約30%と比べると若干下回っている。

2015年度で採用数が1,000名を超えているのは、工学(1,157名)、社会科学(1,092名)、人文科学(1,082名)で、伸び率は工学が約11%の減少、社会科学が約28%の増加、人文科学が約11%の増加となっており、これらの分野も全体の伸び率を下回っている。

全体の伸び率を上回っているのは、教育学が約189%増加、芸術学が約90%増加、理学が約31%増加であり、その他は約10倍に増加している。

この分野別大学本務教員採用数のうち、新規学卒者の人数に注目する。

採用の高齢化も影響しているのか、採用者の背景は、多岐に渡っており、民間企業や官公庁出身者、ポスドク等新規学卒者以外の人の割合は、2015年度で9割近くに達する。卒業後の研究経歴や実務経験を持つ人の採用が多数を占める中で、卒業したばかりの学士や修士が教員に採用される蓋然性は低いであろう。よって、新規学卒者(の採用者)は学士、修士は少数で、博士課程修了者が多数を占めると類推出来る。

上図は、分野別大学本務教員採用数のうち新規学卒者数及び全体に占める新規学卒者の割合を示したものである。先に見たように、大学本務教員数の採用が増加傾向にあるにも関わらず、新規学卒者の採用者数、全体に占める新規学卒者の割合は低下傾向にある。全体に占める新規学卒者の割合は、1997年度が約20%だったのが、2012年度には、約9%にまで落ち込んだ。2015年度はやや持ち直したもの約11%と1997年度の半分程度になっている。

新規学卒者の採用数でも見ても、減少傾向にあり、特に2009年度、2012年度は急激に落ち込んでいる。2000年度から2006年度が大学院重点化世代にあたり、博士課程入学者数が17,000人を超えたこともあり、大量のオーバードクターが存在した時期だと類推出来る。オーバードクターと新規学卒者が競合することで、新規学卒者の採用者が抑制されたのではと思われる。

5.分野別大学教員になれる確率

4.で求めた分野別大学本務教員採用数のうち新規学卒者数と博士課程の標準年限である3年前の博士課程入学者数の対比を求めることで、分野別大学教員になれる確率を求めたい。

最初の記事で求めた大学教員になれる確率の定義は、「年齢別(生年別)の大学教員数/25歳時の博士課程入学者数」であった。2.で述べたように、25歳で博士課程に入学する者は2割弱だが、30代までに25歳時の博士課程入学者数の8割強までに達する。よって、求めた値は、年齢別の平均的な「大学教員になれる確率」である。

一方で、今回求める分野別大学教員になれる確率の定義は、「当該年の新規学卒者の採用数/3年前の大学院博士課程入学者数」である。3年前に入学した博士課程院生が3年後の当該年にどの程度の割合で大学教員に採用されたのかという「(分野別の限界的な)大学教員になれる確率」を求めているという違いがある。厳密に言うとこの採用者数には、2年以内に博士課程を修了した者及び4年以上博士課程に在学して修了した者が含まれるのであくまで目安である。

上図は、分野別大学教員になれる確率を示したものである。新規学卒者の採用者数が減少した2009年度、2012年度は、採用者数が大幅に増えている教育、芸術以外の分野は値が小さくなっている。

2015年度には、やや持ち直したものの、大学院重点化前の1997年度と比べると全般的に低下傾向にはある。

分野別に見ると、採用数そのものが減少している工学は1997年度が約17%だったのが、2015年度には約8%と半減している他、採用数が大幅に増えている保健はそれ以上に博士課程入学者数が増えて同様に半減している(1997年度:約17%→2015年度:約8%)。

人文科学は大学院重点化前から確率が低く(1997年度:約12%)、2012年度には5%弱にまで落ち込んだ。2015年度は2000年度水準である約8%まで持ち直した。

社会科学は大学院重点化前の1997年度には約3割が採用されていた。大学院重点化の影響を受け2012年度には、約6%にまで落ち込んだものの、2015年度には約13%と2003年度の水準にまで持ち直している。

合計を見ると、大学院重点化前の1997年度が約15%だったのが、2009・2012年度は6%台、2015年度は持ち直したものの約8%である。大学院重点化が一段落した2010年代にあっても、博士課程進学者にとって、大学教員の採用は厳しいままであることが伺える。

6.最後に

5.で求めた分野別大学教員になれる確率は、前に求めた大学教員になれる確率よりは大学院生や教員にとって、体感に近い数字なのではと思う。

特に博士課程の進学者にとっては、どの程度の確率で大学教員を含めた職業研究者になれるかは切実な問題である。大学院拡充化の負の側面が多く報道されるにつれ、当然進学の動向に大きく影響を与えている。

1997年度の採用の対比として使った1994年度の博士課程入学者数を基準とすると、2018年度の博士課程入学者数は、25%増加の14,903人であった。しかし、分野別にみると、保健(54%増加)、社会科学(16%増加)、教育学(143%増加)等採用が堅調な分野では、博士課程入学者数が増加している一方で、採用が厳しい人文科学(17%減少)、理学(22%減少)、工学(6%減少)、農学(25%減少)と大学院重点化前の水準より減らしている分野も多い。更に詳細をみると、文学(62%減少)、史学(58%減少)、生物(50%減少)等大学院重点化前の半減という分野も目立つ。

将来的に教員ポストと大学院生の需給関係は改善に向かう可能性が高いが、一方で大学院生の大幅な減少は、その分野の研究の衰退に繋がりかねない。大学を取り巻く状況が厳しさを増す状況の中で、今後大学の研究水準の衰退が、院生の減少、研究者(候補)の減少という人手不足の形で顕在化する可能性は高いのではなかろうか。

女性は研究者(大学教員)になりづらいのか?データから考える。

授業も終わってようやく時間が取れるようになったので、前から気になっていたことを過去記事の出涸らしで書いて見ようと思った次第。

今回の記事の出発点は、もう殆どの方は忘れてしまったかもしれませんが、今年の東京大学の入学式の上野千鶴子氏の祝辞です。

学部においておよそ20%の女子学生比率は、大学院になると修士課程で25%、博士課程で30.7%になります。その先、研究職となると、助教の女性比率は18.2、准教授で11.6、教授職で7.8%と低下します。これは国会議員の女性比率より低い数字です。女性学部長・研究科長は15人のうち1人、歴代総長には女性はいません。

このデータは東京大学のものだと思いますが、日本全体ではどうだろう?ネット上で利用できるデータを利用して分析してみました。

直感的に言うと、女性の研究者は、採用等に関して男女共同参画社会の要請を受け、ある意味優遇されているのかもとも思うのですが、実際はどうなのか?

分析方法は、前2回の記事と同じです。ご参照頂ければ。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

1.大学院博士課程入学者数の推移

まず、最初に大学院博士課程入学者数の推移を見ていきたい。平成元(1989)年度から、平成31(2019)年度までの男女別の大学院博士課程入学者数の推移と女性の割合を図示したものである。

1989年度に7,478人だった博士課程入学者数は、2000年度には17,000人を超えた。これは1990年代後半から始まった大学院重点化の影響を強く受けており、特に網掛けをしている2000年度から2006年度は、博士課程入学者数が17,000人を超え、ピークの2003年度には18,232人となった(この世代を「大学院重点化世代」と呼ぶことにする)。

その後、大学院博士課程入学者数は緩やかに減少し、2016年度には15,000人を割り込んだ(14,972人)。ここまでは前々回の記事で既にご紹介した通り。

一方で、男女別の博士課程入学者数を見ると、大学院重点化以前の世代(1989年度から1999年度まで)から基本的に増加し続けて、男性の入学者数は、2003年度にピーク(13,052人)を迎えた。一方で、女性の入学者数は、2004年度にピーク(5,249人)を迎えたものの、男性の入学者数に比べて減少幅は少なく、大学院博士課程入学者数に占める女性の割合は一貫して上昇傾向にあり、2019年度には、32.4%を記録した。

かつて、家政等の一部の分野を除けば、少数派であった分野別の男女比率も大きく変化している。理学、工学等の理系分野は依然として、女性/男性の比率が0.2を下回る(女性1人に男性5人以上)が、農学や社会科学は、女性/男性の比率が0.5を上回り(女性1人に男性2人以下)、人文科学や教育学等では、女性の入学者数が男性を上回っている(データはいずれも平成30年度学校基本調査)。

依然として女性の博士課程入学者は少数派ではあるが、平成の初めと比べると、(人数的にも、相対的にも)研究者を目指す女性が増えたことは間違えないところではあろう。

2.大学教員への登用

大学院博士課程を修了、満期退学後の進路として、代表的なものは研究職、中でも研究と教育が本業である大学教員である。前々回の記事同様、ここでは生年別性別の「大学本務教員数/大学院博士課程入学者数」を計算し、大学教員になれる確率を求めたい。

ここでは、大学院重点化世代を区切りと考え、「大学院重点化以前世代」(1967年~1974年生、標準的な大学院博士課程入学年度が1992年度~1999年度)と「大学院重点化世代とそれ以降の世代」(1975年~1984年生、標準的な大学院博士課程入学年度が2000年度~2008年度)に分けて考察したい。なお、統計の扱い等詳細な点は、前々回の記事「大学教員になれる確率」を参照されたい。

大学院重点化以前世代

上図は、1967年~1974年生の男女別の大学教員になれる確率(大学本務教員数/大学院博士課程入学者数)を示したものである。各生年とも実線が男性(M)、点線が女性(W)を表している。

既にご紹介した通り、大学院重点化以前世代は、博士課程入学者数が少なく、大学教員になれる確率が高かった世代である。

その中で、男性と女性を比べてみると、各生年とも女性の確率(大学本務教員数/大学院博士課程入学者数)が男性を上回っていることが分かる。

正直、この結果は意外である。冒頭の上野千鶴子氏の祝辞の通りであれば、大学教員になれる確率も男性が上回っていそうではあるが。

残念ながらこれ以上の分析は出来ないが、大学院重点化以前世代の女性院生は、入学者は少ないが、高い確率でアカポスをゲットする少数精鋭であったようである。

大学院重点化世代とそれ以降の世代

上図は、同様に1975年~1983年生の男女別の大学教員になれる確率(大学本務教員数/大学院博士課程入学者数)を示したものである。各生年とも実線が男性(M)、点線が女性(W)を表している。

大学院重点化世代及び以降の世代は、博士課程入学者数が大幅に増加し、30歳代前半における大学教員になれる確率は低いものの、30歳代後半からは層の厚みにより大学本務教員数が大幅に増加し、大学院重点化以前世代を凌駕している。

女性は30歳代前半までは、大学院重点化以前世代と同様、大学教員になれる確率で男性を上回っている。しかし、30歳代後半以降は、男性が急伸し、女性を逆転している生年が多い。但し、差があるといっても数%であり、1975年生は、41歳の段階で男性を上回っており、男女間の顕著な差は見られない。

3.大学教員数の推移

2.の大学教員への登用状況を踏まえて、男女別の大学教員数の推移をみたい。

上図は、1989(平成元)年から2019(令和元)年の男女別の大学本務教員数と全体に占める女性の割合を示している。

大学本務教員数は、1989(平成元)年の121,140人から、2019(令和元)年の187,876人と約66,000人増加した。内訳をみると、男性は1989(平成元)年の110,278人から2019(令和元)年の140,253人と約3万人増加したのに対して、女性は1989(平成元)年の10,862人から2019(令和元)年の47,623人と約3.6万人増加した。

さらに、大学本務教員数自体は増加を続ける中で、男性本務教員数は2014年以降14万人台で横這いであり、2019(令和元)年は前年から僅かながら減少した一方で、女性本務教員数は増加し続け、2014年以降の5年で5,000人以上増加している。

このような女性本務教員数の増加を受け、全本務教員数に占める女性教員の割合は1989(平成元)年の8.97%から2019(令和元)年は25.3%までに増加した。

4.大学教授への登用

博士課程院生、本務教員とも女性の割合は増加傾向にあり、本務教員の登用については男女格差は認められなかった。研究者として生活するために、博士課程院生になることが最初の関門だとすると、本務教員になることは第二の関門、最終的なゴールが大学教授と言えよう。先の上野千鶴子氏の祝辞では男女格差があると指摘していたが、実際はどうであろうか?

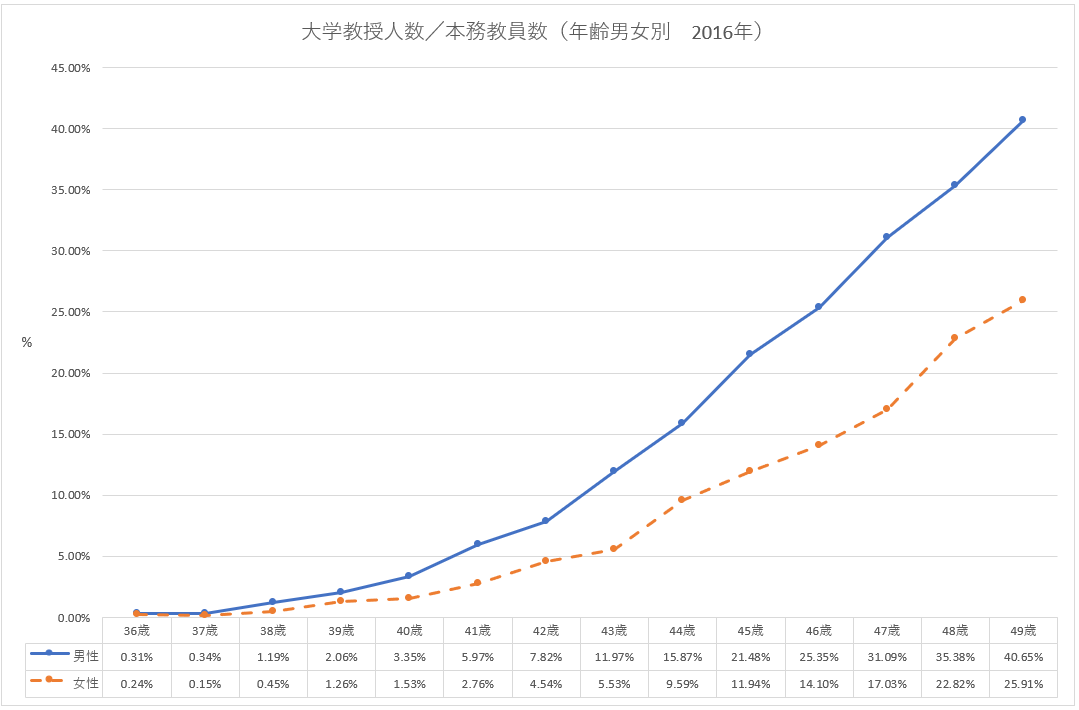

上図は、2016年における36歳(1980年生)から49歳(1967年生)の男女別の大学教授人数/大学本務教員数である。全体的に男性より女性の方が、大学教授への昇進確率が低い。

しかし、前回の記事でも指摘したように、50歳代後半になれば9割方大学教授へ昇進している現状からすると、昇進確率が低い原因は昇進の遅れと考えられる。昇進が遅れている原因として、結婚、出産、育児の影響が大きいのではと推察する。

また、男女別の大学教授人数の推移を見ると以下の通りになる。

上図は、1989(平成元)年から2019(令和元)年の男女別の大学教授の人数と全体に占める女性の割合を示している。

大学教授の人数は、1989(平成元)年の42,498人から、2019(令和元)年の69,833人と約27,000人増加した。内訳をみると、男性大学教授は1989(平成元)年の40,450人から2019(令和元)年の57,706人と約17,000人増加したのに対して、女性大学教授は1989(平成元)年の2,048人から2019(令和元)年の12,127人と約1万人増加した。

近年大学教授の人数は、2014年以降69,000人から70,000人の間で横這い傾向であり、男性大学教授の人数は2010年の60,633人をピークに減少傾向にあり、2019(令和元)年は4年連続で減少しピークから3,000人弱減少した。一方で、女性大学教授の人数は増加し続け、2014年以降の5年間で2,000人以上増加している。

また、全大学教授の人数に占める女性教員の割合は1989(平成元)年の4.82%から2019(令和元)年は17.37%までに増加した。

5.女性は研究者(大学教員)になりづらいのか?

上野千鶴子氏の東京大学の入学式祝辞をきっかけに、大学教員になれる確率の男女格差について考えてきたが、東大はともかく、日本全体の大学教員への登用の割合で男女格差は見られなかった。

また、本務教員数、大学教授の人数については男女格差があるものの、女性の本務教員数、大学教授の人数、全体に占める女性の割合は増加の一途である。現状、格差があるとは思うが、少なくとも改善の方向に向かっていることは間違いない。

唯一、大学教授への昇進確率(年齢別男女別の大学教授人数/大学本務教員数)については格差があった。それについては、結婚、出産、育児が影響しているというのが本論の見立てである。大学教員になれる確率に対しても影響を与えていると考えられるので、その影響を除くと男女格差は殆どないのではと思う。

むしろ、今まで見てきたように、女性の研究者、本務教員数、大学教授は相対的に増加傾向にあり、これまで以上に男女格差は縮小する可能性が高い。将来、東大にも女性学長が誕生しても全く不思議は無いと思うのだが、如何だろうか?

大学教授になれる確率

例の九大の事件から、オーバドクターや非常勤講師への関心が随分と高まっているように思う。大学を含めた研究業界を取り巻く環境の厳しさが報道されることで、一般の方にも理解されるようになってきたのだろう。

前回のブログを書いたのは九大の事件直後の昨年9月で長い間放置していたのだが、近頃このブログそれなりに読まれていることが判明した。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

そこで、要望に応えるべく続編を書いてみようと思い立った。タイトルは検索タイトルそのままの「大学教授になれる確率」である。

- 1.大学教授とは

- 2.データから見る大学教授

- 3.大学教授になれる確率

- 4.最後に

続きを読む

大学教員になれる確率

この記事の令和元年学校教員統計による最新版を上げました。よろしければ。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

九大のオーバードクターの怪死は、同世代の私にとって衝撃的な事件だった。正直、ここまで追い詰められる前になんとかなっただろうという思いが強いが、とても他人事とは思えなかった。

私は大学教員になれたのは多分に運が良かったからだと思っているが、一体どれくらいの幸運だったのだろうか…ということを知りたくなり、大学教員になれる確率(博士課程入学者数に占める大学教員数の割合)を簡単に計算してみた。

結論から言うと、各年代で大学教員になれるのは大体5,000名前後、博士課程入学者のうち大学教員になれる確率は近年低下傾向で40歳代で30%前後ということが分かった。

- 1.大学教員数と博士課程入学者数

- 2.統計データについて

- 3.年代別大学教員数

- 4.大学教員になれる確率

- 5.最後に

続編を書きました。宜しければ。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

続きを読む