続 大学教員への就職が決まらないとお嘆きのあなたへ(First Academic Position 篇)

1.はじめに

数年前に書いたブログを多くの方にお読み頂いたようでありがとうございます。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

ということで、続篇を書こうかなと。

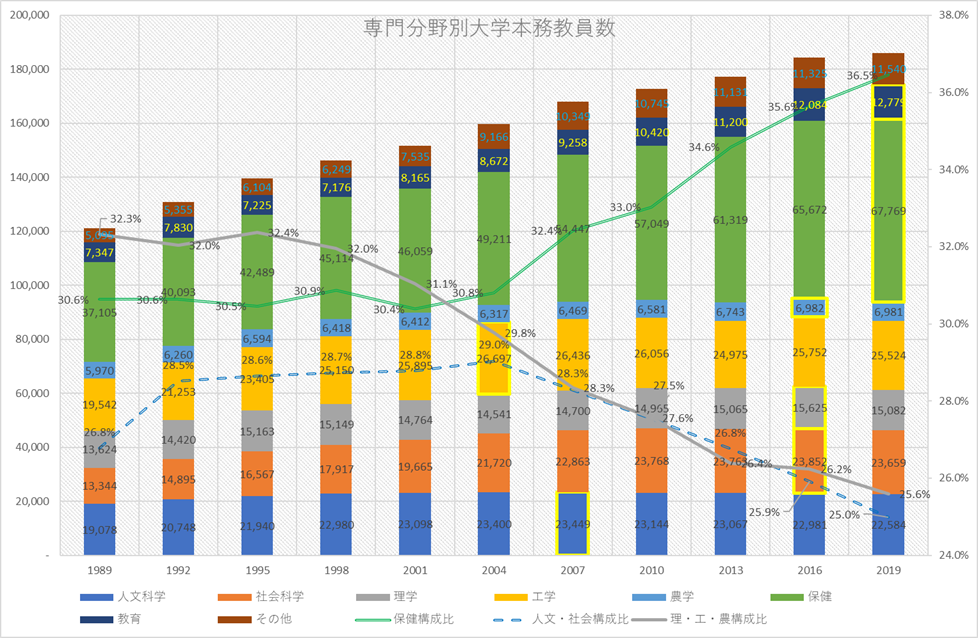

基本事項の大学教員数ですが、私の過去の予想に反して、僅かながらですが増えている。出典は学校基本調査。

これも既に別稿で論じましたが、男性の本務教員は微減、女性の本務教員は右上がりで増加。詳しくはこちらを。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

前回の記事は、序文に書いた通りポスドクの研究者のツイートに触発されて書いたので、今回は若手研究者向け、特に文系の若手研究者向けに論を進めたい。

2.若手大学教員の現状

残念ながら令和4年度の学校教員統計がまた公表されていないので、令和元年度までのデータからみた、30-34歳の本務教員の分野別及び職位別の構成は以下の通り。

30歳-34歳の若手教員は、2001年の17,185人から2019年の14,266人と約3,000人減少している。若手教員が減少している理由は様々考えられますが、ここでは論じません。

分野別にみると、教育、その他以外は減少傾向にある。保健の本務教員数は減ってはいるものの、若手教員に占める割合は増えており、拙稿が論じた全体の傾向と特に大きな違いは無いと思われる。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

注目は職位別の構成。2007年4月1日の学校教育法改正に伴い、助教授が准教授に置き換わり、旧助手が、助教と助手に分割された。2001年度と比べて2019年度の「助教+助手」は旧助手より約1,000人、講師が約1,000人、准教授が約900人減少している。3職位とも減少人数はほぼ同じですが、2001年度段階で若手教員の約72%を旧助手が占めていたのに対して、2019年度では「助教+助手」の占める割合は約80%に増加している。後述しますが、この若手教員の職位構成の変化は、若手教員の就職、研究環境が様変わりしたことを示している。

3.文系と理系の違い

若手研究者の大学教員への就職を考えるとき、文系と理系では世界が全く異なる。ここで言う理系とは「物理的な(実験装置等が備えられた)研究室で基本的に集団で研究を行う」分野を指し、一方で文系とは、所謂人文社会科学系で一般的な個人研究が主の分野を指す。

理系

私は人文社会科学系の研究者なので、実態は良くわからないので、参考にしたHPを貼っておく。

12年前のブロクだが、例の理研打ち切り騒動等もこの延長線上にあると理解できる。私なりに要約すると「万年助手という研究をしない常勤雇用の職員をなくして、任期制ポジション(ポスドク含む)を増やして、研究者になる機会を増やす」というのが、理系のここ10数年の流れなのだと思う。

理系の特徴は、研究に人手がいるということ(特に実験系)。つまり、採用と研究が結びついていること。大型プロジェクトでは金額も大きく研究者を雇えるけど、プロジェクトが終われば雇用も終了という世界のようだ。文系と較べると、ポストは得やすいけど、パーマネントジョブは少ないので雇用は不安定。中には10年以上もポスドクを続ける人もいて、社会問題となっているのは皆さんご存知かと思う。

文系

一方で、文系の場合、かつてCOE等でプロジェクト型の任期制教員の採用があり、現在も一部の研究大学で、研究専任型の教員の採用があるが、全体に占める割合は理系ほどではない。

というのも、文系が教員が採用をする場合、「科目の担当教員」として採用する場合がほとんどだからで、採用と教育が結びついているからです。よって、文系の教員を採用する場合は、「①現任の教員が退職するケース」が最も多く、ついで「②学部、学科等の新設・再編により、新しい科目の担当教員が必要となるケース」である、①と②で大半を占める。

分野によっては、①、②のケースがほとんどなく、非常勤講師の職の応募すら僅少という場合もある。既に述べたようにポスドク職も少なく、博士号取得後の民間企業採用も少ない。理系に較べると最初の仕事(First Academic Position)につくのは困難を伴う。

4.文系におけるFirst Academic Position

2.で述べた若手本務教員の職位構成を思い出して欲しい。准教授、講師の割合が減って、助教が増えていることを指摘したが、これが大学教員の就職(特にFirst Academic Positionへの就職)に変化をもたらしたことを説明したい。

助手→助教の変化

旧助手は大学教員への登竜門の位置付けであると同時に、形式上は正規雇用、つまり期間の定めのない教員であり、理系の万年助手等に代表されるように、一度就職すれば昇進しなくても居続けることが可能であった(厳密には、研究室のボスがいなくなると、解雇になる等制約があったそうですが)。一方で、文系の助手は人数が少ないこともあり、優秀な大学院生の青田買い的な要素が強かった(東大法学部の学部卒助手が代表的)。

文系のFirst Academic Positionは、講師が一般的で、講師は任期無しで経験と実績を積めば、助教授、教授への昇進が期待されているテニュアのポジションであった。よって文系の大学教員への就職は、講師になれるのが最大の壁であったと言える。ところが、助手から助教に職位が変わったことで、ほとんどの助教が任期制、もしくはテニュアトラック制に変更された。助教に就職しても、任期満了までに次の職を探す必要が出てきた。

任期制教員の増加

2007年の学校教育法改正による大学職位の変更により、任期制教員が大幅に増加した。これは言うまでもなく、非正規雇用の増加という社会的変化と連動している。任期制教員といっても様々で、大別すると、再任無し、テニュアトラック、再任有りの三種類に分類できる。個人的な観測だが、大規模な大学では理系分野の任期制職の拡大に伴い、文系の任期制職(助教・特任講師等)が増えている印象がある。

再任無しとは字面の通りで、任期が満了した場合は、契約の更新を行わないものである。多くの再任無しの任期制教員は、若手の研究能力向上を意図し、校務や授業等の負担を軽減する代わりに、再任を行わず、次のポジションへの就職を促すものである。特に授業負担も少ないところは科目担当者として教員を雇用するという文系教員採用の制約が無いので、幅広い分野の若手教員の雇用に繋がっている面もある。文系の任期制職の多くはこれに該当する。

テニュアトラックとは、将来のテニュア教員候補として教員を採用する制度で、任期満了前に業績審査を行い、審査が通ればテニュア教員として雇用される。ある程度授業、校務を負担してもらって、出てきた研究成果でテニュア教員に相応しいか判断する。テニュア審査の難易度は様々で、嘗ては審査の段階で外から対立候補を呼んで、対立候補を凌駕できないとテニュアになれない…という鬼のような大学もあったらしいけど。当然テニュア審査に通らなければ、再任無しのケースと同じで次のポジションを探さなければならない。文系では理系程多くない印象だが、若手の教員を年棒制教員として(年功序列型待遇の通常の正規教員とは異なる形で)採用して、昇任審査に通れば通常の年功序列型待遇として採用し直す等形を変えたテニュアトラック採用も見受けられる。

再任有りとは、テニュアトラックと同様に、任期満了前に業績審査を行い、再任の可否を審査するものだが、暗黙の了解として、何事も無ければ再任という制度だと理解している。というのも、再任有りの場合、教授以下全教員が任期制の場合が多いからである。ほとんど再任されるといっても、形式上は非正規雇用で、教員サイドの満足度は低い。実際、少なからぬ大学が再任有り任期制を任期無し雇用に戻している。一方、再任有り任期制教員のメリットは、定年に縛られないことがある。定年を超えて、教員を雇用するには別途の職位(特任教授など)を作る必要があるが、再任有り任期制教員は再任審査を繰り返せば教員で居続けられる(但し、認証評価制度等別の制約がある)。

文系の場合、任期制教員が増えたといっても、実質任期無しに近い再任有りを除けば、多くは若手研究者向けのポジションである。よって、一度テニュア職につくことができれば、長い間研究職につけるという構造は職位改正前とあまり変わり無い。但し、テニュア教員の登竜門である講師(もしくは准教授)への就職のハードルは、任期制の助教、講師が増加していることもあり高くなっている。特に有力大学であればあるほど、かつてのように指導教員のコネで院修了(場合によっては中退)で即講師採用というパターンは激減している印象がある。要はテニュアを得るまでの大学教員への就職活動が長期化している。

5.次のポジションを見据える必要性

ここまで述べたきたように嘗ては、文系のFirst Academic Positionはテニュア職である講師を目指すものであったが、任期制教員が増加したことで、その様相が変わってきた。最後に特に文系の若手研究者に向けて、少し大袈裟だが大学教員への就職の指南をしたい。

基本事項は3年前の記事と変わらない。研究業績を増やすこと、教育経験を積むことは当然として、「応募分野を自分の専攻より少し広めに考える」、「マイナーな分野の専攻の場合、メジャーな隣接分野の論文を書いて可能性を広げる」、「特定の大学に拘らないで、非有力大学、地方大学に目を向ける」の3点である。これらの詳細は前回の記事に書いたので、そちらを参照して欲しいが、いずれも大学教員への就職の可能性を広げる試みである。

前回書かなかったが、教員公募で募集側が意図した人材が集まらない場合は、原則再公募か適任者無しで終了のいずれかである。気づいている人も多いと思うが再公募は結構多く、募集側が意図した人材が如何に集まっていないかの証左である。勿論、公募の意図は厳密に読み取ることは出来ないが、大学HPで前任者を探す(場合によっては現任の場合もある)、募集科目のシラバスやカリキュラムを探す、募集している大学のファカルティーの傾向(どのような分野の教員が多いか、出身大学)、大学の方向性(研究志向、国際化を目指す、地域連携を重視する等)を見ることで、ある程度判断することは可能である。少しでも多くの情報を拾って、募集側が意図した人材像を理解し、応募することで可能性は高まるだろう。

既に述べた通り、任期制教員が増加したことで文系のFirst Academic Positionの壁は幾分低くなった。任期制教員では研究に専念できる環境が整っているが、一方で教育や校務のキャリアを積む機会は少ない。テニュアの大学教員は、教育(単に授業をするだけでなく、授業評価で相応の成績を収めることは必須)、校務(教務、学生、広報、入試、就職…)、様々な社会貢献をこなして、研究成果を上げる必要がある。テニュアの職を目指す時に、非常勤講師を引き受けて教育経験を積む、学会の裏方を引き受けるのは重要。審査する教員は、研究業績や教育歴もそうだが、数多くの校務を上手くこなしてくれるかもさりげなく見ている。

最後になるが、非有力大学、地方大学の方が、トータルで見た研究環境が恵まれているケースも多い。いきなり、テニュア職を目指すとすれば、これら非有力大学や地方大学の方が可能性はかなり高い。有力大学の任期制教員で切磋琢磨しながらテニュアを目指すのも良いが、非有力大学でテニュアポジションを獲得し、教育や校務の経験を積みながらじっくり研究業績をあげ次を目指すのもお勧めしたい。研究が全てと思っている院生も多いと思うが、残念ながら研究に専念できる大学教員はほとんどいない。研究以外の経験を積んで、長く研究を続けられるようになって欲しい…と老婆心ながら思っている。

大規模私立大学(募集定員3,000人以上)の募集定員の推移

夏休みの自由研究です。

昨年末に私立大学の定員割れの記事を書いた。私立学校振興・共済事業団の「私立大学・短期大学等入学志願動向」を基に、私立大学、特に大規模私立大学のここ10年の「定員拡大→合格者増加→歩留率低下」について分析した。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

既に2022年度入試のデータも出ているので、上記記事も時間があれば更新したい。一見した感じでは、傾向は然程変わっていないように思う。今回は、2021年度段階で募集定員3,000人以上の大規模私立大学(25大学)の個別動向について、定員の推移、一般入試定員の推移、2021年度の定員充足率を基に見ていく。

大規模私立大学の募集定員の推移

私立学校振興・共済事業団の定義によれば、募集定員3,000人以上が最大のカテゴリー(前記事では大規模大学と称した)であり、2016年までは23校、2017年から24校(京都産業大学が3,000人超え)、2021年からは25校(中京大学が3,000人超え)となった。

上表は、大規模私立大学の2011年度から2021年度の募集定員の推移である。データは、大学設置・学校法人審議会の各年の「私立大学等の収容定員の増加等に係る学則変更予定一覧」より抽出。なお、この数字には編入学生は含まれていない。便宜的に募集定員5,000人以上と3,000-5000人の大学を分けて掲載している。2011年度から2021年度にかけて、合計で約1.2万人増加している。

上表は、2021年度対2011年度の大学別定員増加数及び増加率である。

大規模私立大学25校全体の定員増加率は、8.7%である。うち12校は増加率が全体平均を下回っている。慶應義塾、専修の両大学は募集定員が増えておらず、東海大学は募集定員が減少している。早稲田、関西、帝京、神奈川の各大学も募集定員の増加は100人以下にとどまっている。

一方で、1,000人以上定員を増加させた大学が日本、近畿、明治、東洋の4校、500人以上定員を増加させた大学が5校(立命館、法政、中央、青山学院、京都産業)ある。

大規模私立大学の募集定員は全体としては拡大傾向であったが、その規模と方向性は大学によりかなり異なることが確認できる。

入試の方向性と定員充足率

一般入試・推薦入試

上表は、総募集定員の増加率(X)、一般入試定員増加率(Y)をプロットしたものである。2021年度と2011年度の一般入試定員は、螢雪時代「全国大学受験年鑑」による。基本的には、総募集定員が増加すれば、一般入試定員も増加する関係が想定される。総募集定員を30%以上増加させた京都産業大学は一般入試定員も38%増加させている。龍谷、近畿の2校は一般入試定員は20%以上の増加、いずれも総募集定員の増加率を上回っている。一方で、一般入試募集定員の増加率がマイナスなのは5校(法政、早稲田、帝京、慶應義塾、駒澤)であり、立教、東洋、東京理科の3校は総募集定員は10%以上増加に対して、一般入試定員は、立教は5.7%、東洋は4.0%、東京理科は2.1%の増加に留まっている。

総募集定員の伸びに対して、一般入試募集定員の伸びが鈍いのは、一般入試以外の選抜手段、すなわち推薦入試のウェートが高まっていることを示している。

定員充足率

次に、総募集定員の増加率(2021/2011・X)と2021年度入試における定員充足率(Y)の関係をみる。定員充足率は2021年度の大学別の入学者数を同総募集定員で割ったものである。なお、入学者数のデータはパスナビによる。定員増加率と定員充足率については有意な関係はみられなかった。前記事で述べたように、大規模私立大学は全体としては2019年度から3年度連続で定員充足率は100%を下回っている。2021年度は、福岡、中央、同志社、東海、立教の5校が定員充足率100%を下回っている。

なお、前記事で分析したが、この10年間で入学者数は緩やかであるが減少傾向である。3,000人以上の大規模私立大学25校の入学者数は2011年度は144,208人で、2021年度は149,308人であった。約5,000人増えているが、これは対象校が2校増加(既に述べたように、京都産業大学と中京大学が追加されている)となったことが大きい。2021年度において上記2校の入学者数を差し引いた23校(2011年度段階で募集定員3,000人超)の入学者数は142,298人で2011年度比で約1,900人減少している。

定員超過規制の影響もあり、定員充足率が105%を超える大学は、龍谷、名城、帝京、近畿の4校にとどまる。12校が100-102%の間に入学者数を抑えており、定員超過規制の実効性は高いと考えられる。

とりあえずのまとめ

既に見てきた通り18歳人口減少への対応としては、募集定員を増加させる大学と募集定員を減少ないし微減に抑えてきた大学に分かれる。

今後、18歳人口の減少が加速し、大学学部進学率の頭打ちが予測される中で、推薦入試の重要性はますます高まると予想される。一般入試における選抜の実効性が下がる(歩留率の低下→合格者数を増加させないと、定員を満たすことが出来ない)ことを見越して、実際、高大接続改革の一貫で、多くの大規模私立大学が附属校、系属校の拡充に力を入れており、このことを裏付けている。一方で定員超過規制の中で、募集総定員、一般入試定員をともに増やして、減少傾向にある入学者数の維持を図る大学もあり、各大学の戦略の成否に注目したい。

私立大学定員割れ拡大の背景を探る

既報の通り、2021年度の私大の定員充足率が99.8%とついに100%を割り込んだ。原因については各所で報じられていることを要約すると、「コロナ禍で志願者減⇒入学者減⇒地方・小規模大学が定員充足率低下」という感じだろう。別にこれに異を唱えるつもりはない。

しかし、地方・小規模大学の定員充足率の問題は、ゴールデンセブン(1986年から1992年までの7年間)以降の年代において、ずっと言われ続けたことである。一方で後述するが2018年を境に18歳人口が急減する通称「2018年問題」は、大学業界人なら誰でも知っていることで、このような事態が到来することは予期されていた。

この予期されていたというのが重要で、地方・小規模大学はこの20年程ずっとサバイバル戦略を取り続けていたのである。ある意味、昨年度の定員充足率低下は織り込み済みである。

一方で、このような大学冬の時代を前に、真逆な動きを取り続けていたのが、一部の大規模私大である。新学部増設等により規模拡大に邁進した。その間、大都市圏大学の入学定員厳格化の影響もあり、目算が狂ったのではと思われるのである。

一般の企業と同様に、小規模大学の方が経営的余裕が乏しいのは事実である。しかし、大規模私大の方が一度成長路線から外れてしまうと、元に戻すのは大変だというのは、日本の家電大手企業の現在を見るまでもなく自明である。

折りしも、水道橋の某大学が特捜部案件になり、私立大学ガバナンス強化が政治日程に乗り始めた(ご承知の通り、私大はこの路線にこぞって反対している)。国公立大学がたそがれて久しいが、ついに大手私大も例外ではなくなったのかもしれない。

基本的にこの論では、個別の大学については語らない。そして、規模がある程度大きな大学(入学定員総数1,500人以上)に中心に分析を進める。

大学を取り巻く環境

まず、大学を取り巻く環境について確認をしておきたい。データは学校基本調査から取りました。

上表は18歳人口(3年前の義務教育学校の卒業者数)・大学進学者数・学部進学率の推移である。

18歳人口は2013年度の約123万をピークに120万人前後で安定していたが、2018年度に一気に118万人を割り込んだ。2020年度には117万人を割り込み、以降急速に18歳人口は減少し2023年度には110万人を割り込むと予想されている。一方で、大学進学者数は2011年の約61.2万人から2021年度には約62.7万人と1.5万人増加した。18歳人口が減少しているにも関わらず、大学進学者数は微増しているのだから、当然学部進学率は上昇傾向にあり、2013年の49.9%から2021年には54.9%と5.0%増加した。

まとめると、18歳人口は減少し今後更に減少、一方で大学進学者数は増加傾向で、学部進学率は右上がりということになる。

次に、この大学進学者数の増加をどの種別の大学が引き受けたのかをみておこう。国立大学の入学者数は2011年度の約10万人から2021年度は約9.8万人と微減した。公立大学は同じく2.9万人から3.3万人と約0.4万人増加した。一方の私立大学は同じく48.3万人から49.4万人と1.1万人増加した。公立大学の増加は、私立大学の公立化の影響も大きいことを考えると、この10年度間の大学進学者数の増加を引き受けていたのは私立大学ということになる。

以下のデータは「私立大学・短期大学等入学志願動向(私立学校振興・共済事業団)」による。上表によれば大学数は2011年度の572から2021年度の597と27校増加した。入学定員区分でみると、1000人未満の小規模大学は10年度間で17校増加している。1500人以上3000人未満の準大規模大学も14校と増加している。3000人以上の大規模大学も2校増加している。一方で1000人以上1500人未満の中規模大学は8校減少している。

入学定員区分別の大学数について、注意が必要なのは、年度毎に各区分に含まれる大学は異なることだ。新設大学(増加要因)、大学の募集停止、公立大学化(減少要因)もあり、特に小規模大学は変動は激しい。一方で大規模大学、準大規模大学の中に新設校、募集停止校は少ないはずである。にも関わらず、大規模大学は2校、準大規模大学は14校も増加しており、私立大学の規模拡大路線が垣間見える。一方で中規模大学は8校減少しており、これは小規模大学への移行(入学定員削減)や公立大学化と準大規模大学への移行(入学定員増加)の両方が作用していると考えられる。

さて、大学数の推移をみた上で、次に入学定員区分別の入学定員総数をみる。10年度間で17校増加した小規模大学は、入学定員総数の増加は2011年度の16.1万人から2021年度の16.4万人と約0.3万人増加した。総定員は45.2万人から49.5万人と約4.3万人増えており、小規模大学の占める割合は10%に満たない。一方で、2校しか増えていない大規模大学は約1.9万人、14校増加した準大規模大学は約2.9万人増加した。また、8校減少した中規模大学は0.8万人減少した。

小規模大学は確かに大学数は増えているものの1校あたりでは減少しているので、私立大学の定員拡充に寄与しているのは大規模大学と準大規模大学である。一方で中規模大学の定員が減少しており、この10年度間で規模拡大に走った大規模大学と準大規模大学と定員を抑制してきた中規模大学、小規模大学という構図が読み取れる。

入学者数と定員充足率の推移

本題である入学者数と定員充足率の推移について述べる前に、平成27(2015)年に出された「平成28年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱について(通知)」という通達について説明する。これは、都市部の私立大学の定員超過が著しいので、定員超過に私学助成をカットするというペナルティを課すというものである。定員超過幅は段階的に厳しくなり、平成31(2019)年度からは定員8000人以上の大学においては、1.0倍を超過するとペナルティ対象となった。結果的に通達の改正により、この1.0倍ペナルティ(大学規模により1.1~1.3倍の定員超過制限は残った)は課されなくなったが、各大学は定員超過に対して厳しい対応を取らざるを得なくなった。

また、18歳人口の減少も特に入学者数に大きな影響を与える。後述するが私立大学は大学・学部間の併願が可能であり、近年複数学部の併願を容易にする施策を多くの大学が採用し、志願者数は膨張した。しかし、複数の大学・学部に合格しようと入学大学は当然一つである。

上表は私立大学の入学定員区分別の入学者数を示している。合計でみると、2011年度の約48.1万人から2020年度は約50.3万人と2.2万人増加した後、2021年度は約49.4万人と0.9万人減少した。規模別にみると大規模大学は2017年がピークで2021年度は2011年度比0.5万人増の14.9万人、準大規模大学は2021年度は同比約2.0万人増加の12.0万人と規模を拡大させている。一方で中規模大学は同比約1.6万人減少で2021年度は6.2万人、小規模大学は2017年度から規模が増加し、2019年度に17.0万人とピークを迎え、2021年度には16.1万人となった。

次に定員充足率をみたい。入学定員区分別の定員充足率をみると、まず2016年度までは明らかに小規模大学の定員充足率が低く、大規模大学、準大規模大学は定員充足率が約110%近い水準であった。中規模大学も105%前後の定員充足率で、規模が大きい程多くの学生を集める構図となっていた。

2017年度以降は、先に述べた定員超過規制の影響で、大規模大学と準大規模大学の定員充足率は低下傾向となり、大規模大学は2019年度から全体としては定員充足率が100%を下回っている。準大規模大学も102%前後まで定員充足率が下がった。一方で中規模大学はほぼ横這いで推移し、小規模大学は定員充足率が100%を超えるようになった。

2021年度はコロナ禍の影響で定員充足率が全体的に低下した。小規模大学も100%を下回ったが、最低だった2014年度水準と比べればまだ4ポイント程上回っている。大規模大学、準大規模大学、中規模大学の低下傾向は継続しており、定員充足率についてはかなり厳しい状況にある。

志願者数と歩留率

ここまで私立大学の入学者数と定員充足率をみてきたが、志願者数はどのように変化してきたのだろうか?上表は私立大学入学定員区分別志願者数の推移である。先程、大規模大学、準大規模大学では2017年度を境に入学定員充足率が低下したことを指摘したが、志願者数は2017年度を境に急激に増加し、2019年度に442万人と最高を記録した。これは2011年度比約120万人の増加である。そして2021年度は大幅に志願者を減らし、383万人となった。

入学定員区分別にみると、2011年度と比べて大規模大学はピークの2019年度までに約44万人増加、準大規模大学は同じく約50万人の増加である。大学数が増えている小規模大学も約14.5万の増加、学校数が減った中規模大学も約8万人増加した。

2019年度をピークに志願者は減少し、2021年度は2019年度から大規模大学は約25万人減少、準大規模大学は約13万人減少、中規模大学は約13万人減少、小規模大学は約6.4万人減少した。コロナ禍の影響もあり、2011年度から2019年度までの志願者増加120万人のうち約半分の約58万人の志願者が減った計算になる。

定員充足率が下がる中で、2019年度まで志願者数の増加が何故生まれたのか要因を推測すると以下のようになる。第一に定員充足率が下がることによる私大(特に大規模大学、準大規模大学が多く含まれる難関私大)における入試難易度の難化である。入試が難化することにより併願校が増加することによる志願増である。第二に入試制度の多様化による併願の増加である。これらの相乗効果により志願増につながったと考えられる。

そして、2021年度はコロナ禍の影響もあり大幅に志願者が減少した。入試を多く受けることが感染リスクにつながる以上、やむをえない面もあろう。しかし、志願者数の減少は多くの大学の入学者数に影響を与え、報道によれば少なくない有名私大が定員確保のために大量の補欠合格を出さざるを得なくなった。

私立大学の苦境を表しているのが、入学者数を合格者数で割った歩留率である。歩留率は国公立大学と私立大学では性格が異なる。国公立大学は各日程で1校しか受験できないので、歩留率は高くなり、有名国立大学ともなれば90%超えも当然となる。一方で私立大学の場合、併願が可能になるので、歩留率は低くなる。

上表は私立大学の入学定員区分別の歩留率を表している。各定員区分において、歩留率は2016年度までは緩やかな低下傾向にあり、2017・2018年度だけやや上向き、その後また低下に転じた。入学定員区分別にみると、規模が大きくなる程歩留率は低くなる。これは、小規模大学においては推薦入試のウェートが高いこと、規模が大きくなるにつれ、入試難易度が上昇し、併願が多くなる傾向にあることが影響している。

上表は大規模大学、準大規模大学の入学定員、入学者数、合格者数、歩留率を表している。大規模大学の入学者数は14万人台でほぼ横這い、準大規模大学は2021年度は約12万人で2011年度と比べて約2.0万人増加した。既に述べた通り入学定員は2021年度までに大規模大学で約1.9万人、準大規模大学で約2.9万人増加しており、2017年度以降年々入学者数と入学定員の差が縮まっている(定員充足率が低下している)ことが分かる。一方で、合格者数は増加傾向にあり、2011年度と比べて2021年度は大規模大学は約13.4万人、準大規模大学は約15.8万人増加している。18歳人口の減少傾向を合わせて考えると、合格者数を水増しして定員確保に奔走する大規模大学、準大規模大学の苦境が明らかになる。

最後に入学定員区分別の平均入学者数の推移を紹介したい。ここで言う平均入学者数とは各区分別の入学者総数を各区分の学校数で除したものである。ここまで紹介した各指標と同様に、2017年度を境に傾向が変化している。小規模大学は入学規模を増加させた一方(学校数が増加していることに留意)で、大規模大学、準大規模大学は入学者数が低下傾向にある。2021年度は、小規模大学も減少に転じたが、2011年度水準と比べれば各区分の中で最も高く、準大規模大学が最も低くなっている。

とりあえずのまとめ

ここまで私立大学の入学定員区分別の入学者数、定員充足率、志願者数、歩留率をみてきたが、世間で言われるほど、小規模大学が苦境、大規模大学は安泰ではないことがお分かり頂けたと思う。

2021年度に関しては、これだけ合格者数を増やして漸く定員近い入学者数を確保した大規模大学、準大規模大学の状況をみると、入学者の学力、志願度等に相当な影響がでていると思われる。

今の所、18歳人口の減少を学部進学率の上昇が打ち消して、大学の定員確保がなされてきたが、学部進学率の頭打ちも近いとなると、いよいよ定員充足率100%割れが常態化するのかもしれない。勿論、小規模大学の生き残り競争も激しくなるであろうが、大規模大学、準大規模大学の学部再編等も避けられないと思われる。

専門分野別年齢区分別大学教員数の推移

夏ですね。

ということで、記事は前回の続きで、専門分野別年齢区分別大学教員数の推移(1989年度~2019年度)を紹介したい。前回、保健分野の年齢区分別教員数についてご紹介した。詳細は以下参照されたい。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

今回は、保健以外の分野の年齢区分別教員数の推移を紹介する。前回記事でも少し書いたが、保健以外の分野では教員数の伸び悩み、高齢化がみられる。

大学本務教員数の動向

分野別の動向の前に、大学本務教員数全体の動向及び年齢区分の動向について確認したい。

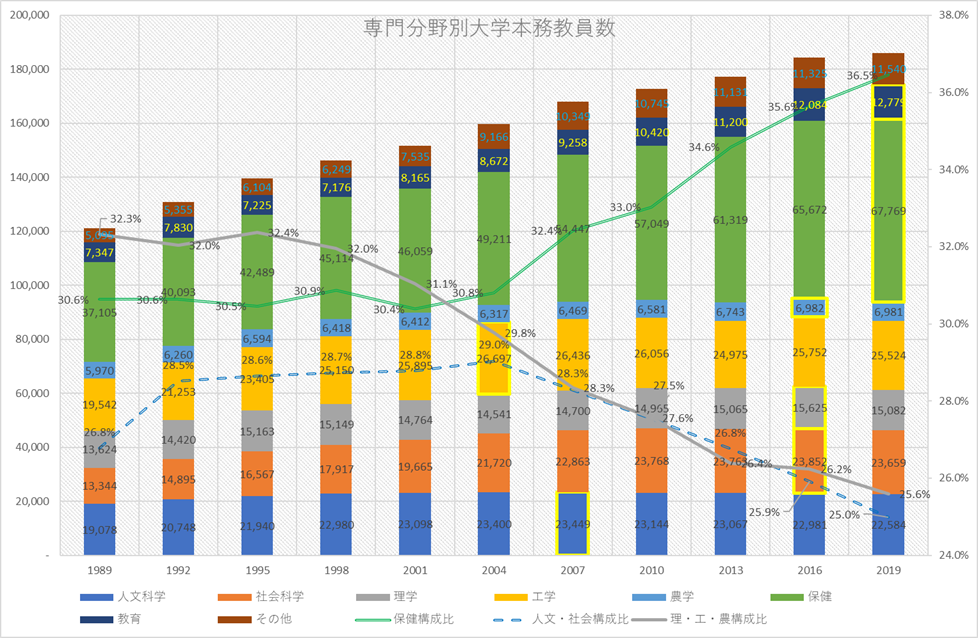

既にご紹介した1989年度から2019年度までの専門分野別大学本務教員数の推移である。大学本務教員数は、1989年度の121,105人から、2019年度の185,918人と約6.4万人増加した。しかし、全ての専門分野が増加している訳ではなく、工学は2004年度、人文科学は2007年度から減少に転じている(専門分野ごとの最高値が黄枠で表されている)。1989年度から増加人数では、保健が約3.0万人増加で全体の増加分の半分を占め、次いで社会科学が約1.0万人増加、工学が約0.6万人増加、教育が約0.5万人増加となっている。

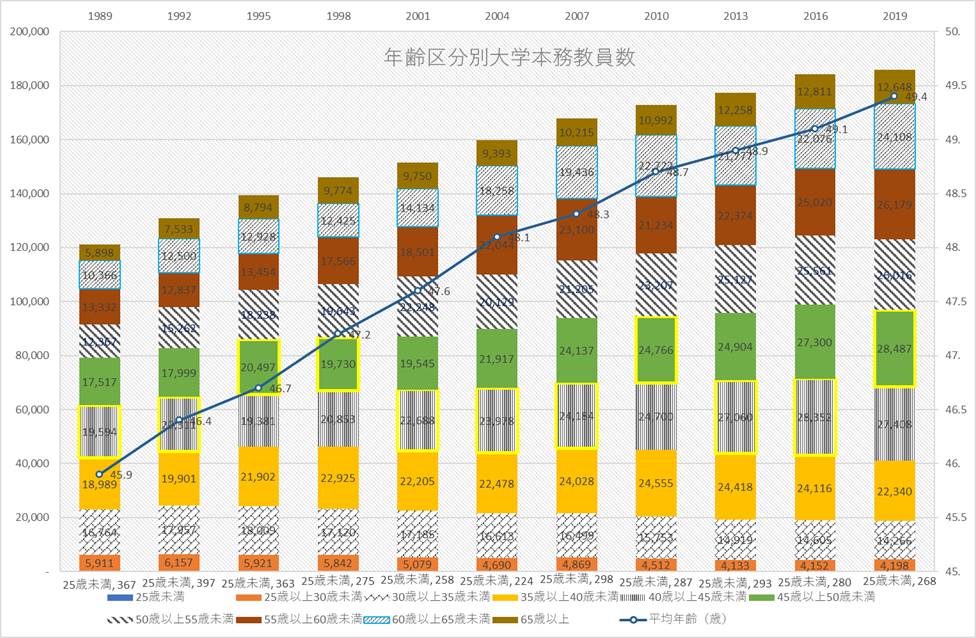

次に年齢区分別の大学本務教員数を見ていく。大学本務教員の平均年齢は、1989年度の45.9歳から2019年度の49.4歳へ約4歳上昇した。年齢区分別の教員数を見ていくと2019年度は「45歳以上50歳未満」が約2.8万人で最多(各年度黄枠で囲われている年齢区分)だが、それ以前は「40歳以上45歳未満」が最多な年度が多く、40歳代の本務教員が多い(2019年度の全体に占める割合は約30%。なお50歳代は約29%、30歳代は約19%となっている)。

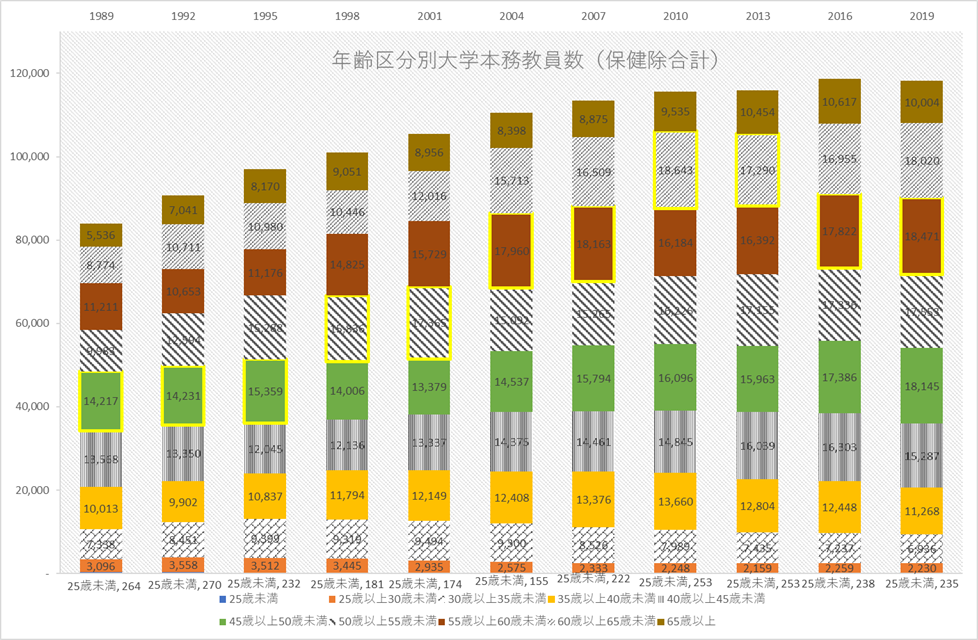

しかし、前回の記事で紹介したように、保健の教員の年齢構成は特殊(実務家教員が多く、短期間で大量採用、大量離職を繰り返している)であり、保健分野を除くと、最多人数の年齢区分は、2016年度、2019年度は「55歳以上60歳未満」、2013年度は「60歳以上65歳未満」と年齢区分の構成が保健と比べ高くなっている。

人文科学・社会科学

人文科学

既に述べた通り、人文科学の大学本務教員数は2007年度をピークに減少しており、2019年度の本務教員数は、1989年度比約0.3万人増加の22,584人であった。21世紀に入り本務教員数は2.2万人前後で横ばい傾向にある。

一方で平均年齢は、2019年度は52.1歳となっており、全体の平均年齢より3歳程高い。年齢区分別の教員数は、「60歳以上65歳未満」が最多となっており、高齢化を裏付ける結果となっている。また「65歳以上」の教員も2,175名と10%弱存在する。

また、「30歳以上35歳未満」、「35歳以上40歳未満」の30歳代の若手教員が年々減っており、1989年度比で約1千人減少している。若手教員の減少傾向が続いており、人文科学の教員数は減少傾向が続くと思われる。

社会科学

社会科学は、既に述べた通り比較的本務教員数が増加している分野であり、2019年度の本務教員数は23,659人で、1989年度比で約1.0万人増加した。人文科学と比べると1989年度では約5.6千人少なかったが、2010年度に逆転し、2019年度は約1.0千人多くなっている。

平均年齢は、52.1歳と全体より3歳弱高くなっている。社会科学は65歳以上の教員が2019年度で2,733名と全体の10%を超えており、これが平均年齢を押し上げていると考えられる。

年齢区分別では、2010年度では「60歳以上65歳未満」が最多であったが、徐々に若返りが進み、2019年度では「45歳以上50歳未満」が最多となっている。一方で、「30歳以上35歳未満」の教員数は1989年度水準を下回っており、「35歳以上40歳未満」の教員数も2010年度をピークを減少し、2019年度は1,966人と2,000人を割り込んだ。

人文科学程高齢化は進んでいないものの、30歳代の若手教員は人数、割合とも低下傾向であり、予断は許さない状況にある。

自然科学(工学・理学・農学)

工学

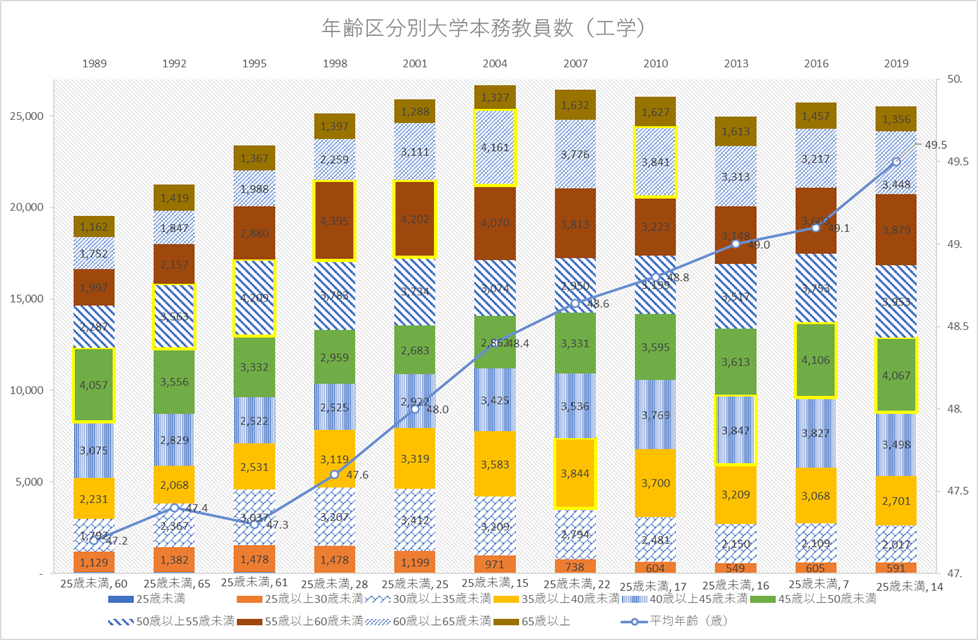

年齢区分別大学本務教員数(工学)

工学の本務教員数は2019年度は25,524人と1989年度比で6千人増加した。既に述べた通り、2004年度をピークに本務教員数は減少傾向にあり、近年は2.4~2.5万人台で推移している。

平均年齢は、全体とほぼ同じの49.5歳。1989年度比で約2歳程上昇した。

年齢区分別で最多なのは2019年度では「45歳以上50歳未満」となっている。2019年度の30歳代の教員は1989年度と比べると増加しているが、「35歳以上40歳未満」は最多だった2007年度の3,844人と比べて約1.1千人、「30歳以上35歳未満」は同じく最多だった2001年度の3,412人と比べて約1.4千人減少した。

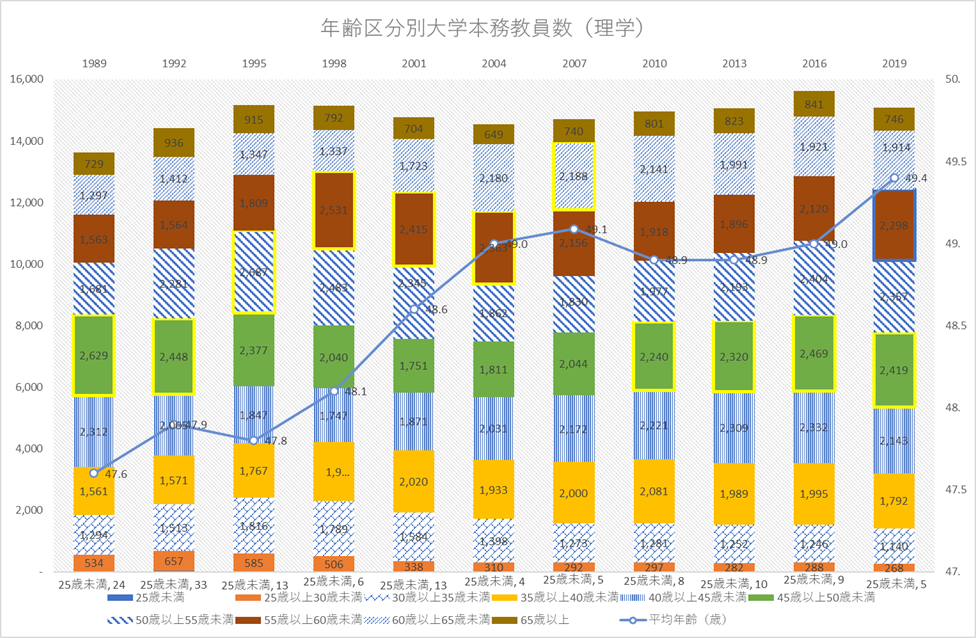

理学

理学の本務教員数は、1989年度と比べて約1.4千人増加して、2019年度は15,082人となった。教員数は約10%しか増加しておらす、近年は1.5万人程度で横ばいとなっている。

平均年齢は、49.4歳で全体とほぼ同じである。1989年度と比べ約2歳程上昇した。年齢区分別では「45歳以上50歳未満」が最多であり、30歳代、40歳代が全体に占める割合が一貫して多い。若手教員の割合が一貫して多いということは、年齢が上がった段階で少なからぬ教員が離職していることを示唆している。

工学や理学は、任期付教員が人文・社会科学に比べて多く、このデータだけでは判別出来ないが、50歳を前にテニュア獲得の選別が行われている可能性もあるのかなと思う。

農学

2019年度の農学の本務教員数は、6,981人で1989年度比で約千人増加した。

平均年齢は50.1歳で全体よりやや高めである。1989年度比で約2歳上昇した。年齢区分別にみると、2019年度は「50歳以上55歳未満」が最多である。30歳代の若手教員が全体に占める割合は他分野と比べると低めであり、1989年度と比べて約100人程度減少している。

保健・教育

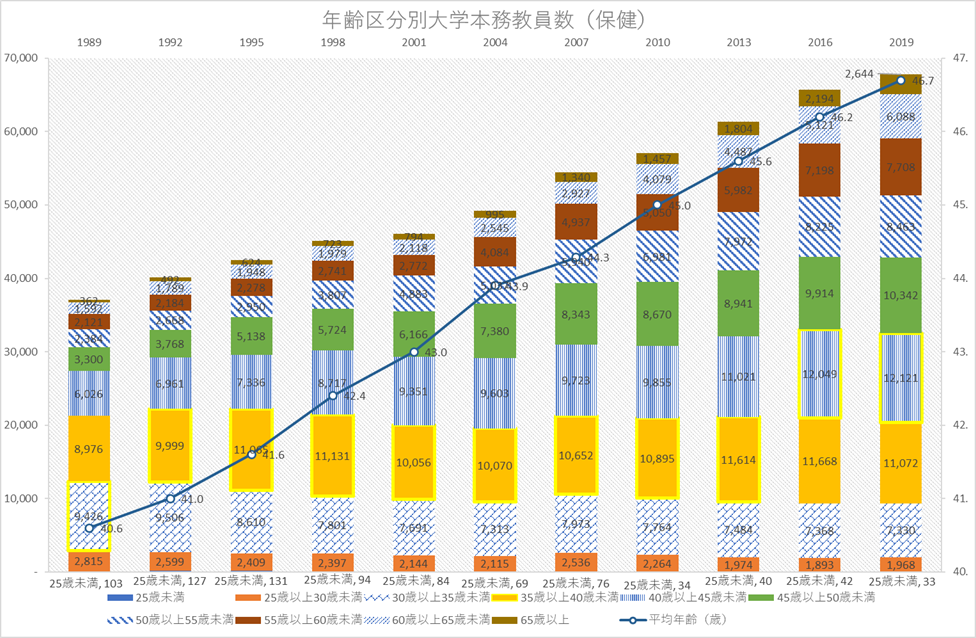

保健

保健は既にご紹介した通り、1989年度比で約3万人本務教員数が増加し、2019年度は67,769人となっている。

平均年齢は46.7歳で全体平均より2歳程低い。また、年齢区分別では30歳代、「40歳以上45歳未満」の若手教員の割合が一貫して高いという特徴がある。2016年度から「40歳以上45歳未満」が最多となっている。

若手教員が多く、50歳以上の教員が少ないのは、実習指導等で実務家教員が多く採用されていること、そして実務家教員(特に保健分野の資格を持っている教員)は現場と大学を出入りする(採用されて離職する)ことが、他分野に比べると多く見られるのが原因と推測するのは前回の記事と同様である。

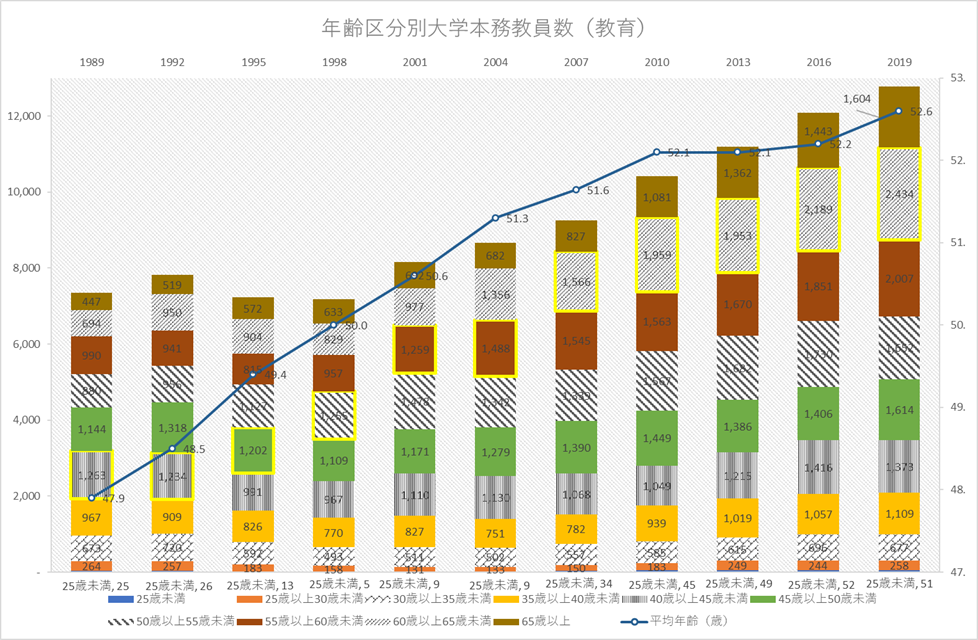

教育

2019年度の教育の大学本務教員数は、1989年度比5.4千人増の12,779人となった。教育学部・学科の増設等により本務教員数は1989年度比1.73倍となっている。

平均年齢は52.6歳で全体より3歳程高くなっている。年齢区分別では2007年度以降「60歳以上65歳未満」が最多となっている。保健と同様に実務家教員が多い分野であり、小中高教員経験者の(定年後)採用がこのような年齢構成の要因であろう。

本務教員数が増加している(教員需要が多い)分野にも関わらず、30歳代の若手教員は1989年度比で約100人しか増えていない。また、65歳以上の教員も多く(本務教員数が倍以上いる工学より人数が多い)、平均年齢は高めのまま推移することが予想される。

まとめ

1989年度と比べて2019年度の大学本務教員数は、53.2%の増加であった。この増加率を上回ったのは、保健(82.6%増)、社会科学(77.3%増)、教育(73.9%増)であった。保健を除いた合計でみると、1989年度比で2019年度の大学本務教員数は40.4%の増加であった。人文科学(18.3%増)、工学(30.6%増)、理学(10.7%増)、農学(16.9%増)はいずれも下回った。よって、大学本務教員数の増加を支えていたのは、保健、社会科学、教育の3分野ということになる(その他は2倍以上に増えているが、割愛する)。

2019年度の年齢区分別大学本務教員数をみると、1989年度比で増加しているのは、35歳以上の教員で、「30歳以上35歳未満」の教員は、1989年度比で▲14.9%の減少(保健を除くと▲27.9%の減少)となっている。一方で、同じく1989年度比で「50歳以上55歳未満」は110.3%、「55歳以上60歳未満」は96.3%、「60歳以上65歳未満」は132.5%増加している。既にご紹介した通り平均年齢は30年間で約3歳上昇し、若手教員は数、構成比とも減少し、高齢教員は逆に数、構成比とも増加している。よって、日本の人口構成と同様に大学本務教員の高齢化が進行している。

大学採用教員数と離職教員数の推移(令和元年学校教員統計調査より)

以下の記事で、令和元年学校教員統計調査確定報告を基に「大学教員になれる確率」を計算した。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

この記事で、大学院重点化以前世代の後半(73年・74年)及び大学院重点化世代の教員数の伸び悩みについて指摘した。

この疑問が別の角度からの分析により、答えが見つかったぽいので、ご紹介したい。3年に一度実施される学校教員統計調査では、教員個人調査とともに、教員異動調査が行われている。但し、異動調査について調査年の前年度中(直近では2018年度)の異動について悉皆調査が行われている。

ここでの異動は3種類あり、採用、転入、離職について調査が行われている。採用とは「新たに大学教員に採用されること」を指し、転入は「他の高等教育機関(短大・高専を含む)から転入した」を指し、離職は「大学教員を辞職する(転入(移籍)は含まない、但し定年退職し移籍した場合は、転入と離職両方にカウントされる)」を指す。つまり、大学教員数の動向は、3年毎しかデータが無く不正確であるが、採用と離職の動向を把握することで、ある程度掴める。

教員個人調査については、年齢別(1歳刻み)だが、教員異動調査は年齢が5歳刻みである。しかし、悉皆調査で年齢区分別(5歳刻み)、専門分野別のデータもある。また、個人調査でも年齢区分別(5歳刻み)の専門分野別の本務教員数のデータがあり、それを併せて分析する。

大学の採用教員数と離職教員数の推移

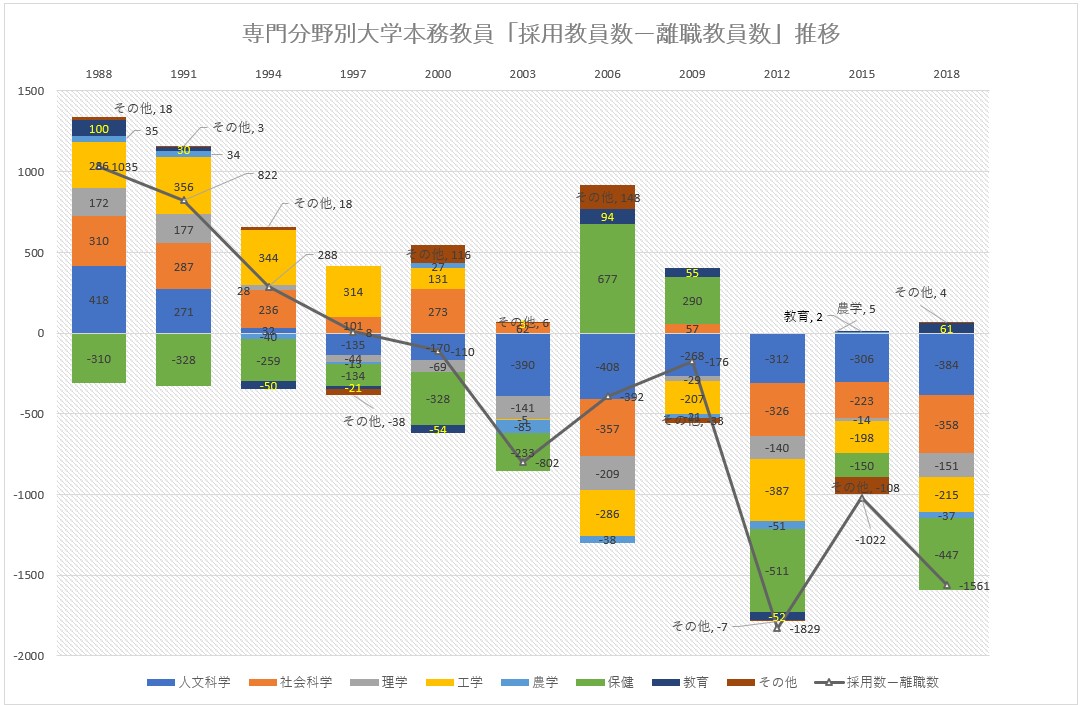

上表は、年齢区分別大学本務教員における「採用教員数-離職教員数」の推移である。積み上げ棒グラフが各年齢区分における「採用教員数-離職教員数」、折れ線グラフが「採用教員数-離職教員数」の合計である。

2018年度中の採用教員数は11,494人、離職教員数は13,055人であり、「採用教員数-離職教員数」は、約1500人のマイナスである。異動調査では2000年度以降、6回連続で採用教員数を離職教員数を上回っている。

年齢区分別にみると、25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満は採用教員数が離職教員数を上回っており、それ以外の年齢区分では下回っている。前回の記事で教員数が伸び悩んでいると指摘した大学院重点化以前世代後半(45歳以上50歳未満)、大学院重点化世代(40歳以上45歳未満)も離職教員数が採用教員数を上回っている。

今回令和元年の調査に至るまで、大学本務教員数は増加を続けているので、この異動調査の結果とは、矛盾が生じている。理由としては、①異動調査が3年毎であること(採用教員数が離職教員数を上回る年がある可能性)、②異動調査と教員個人調査は年度が異なること、それにより教員個人調査の調査年(10月1日時点)の大学本務教員数には当該年採用教員数が含まれているが、離職教員数は年度末が多数であるためカウントされていない、③高専、短大からの転入者の存在(割合は転入者数の5%程度)等が考えられる。いずれにせよ、大学本務教員数は微増傾向から将来的には減少に転じる可能性が高い。

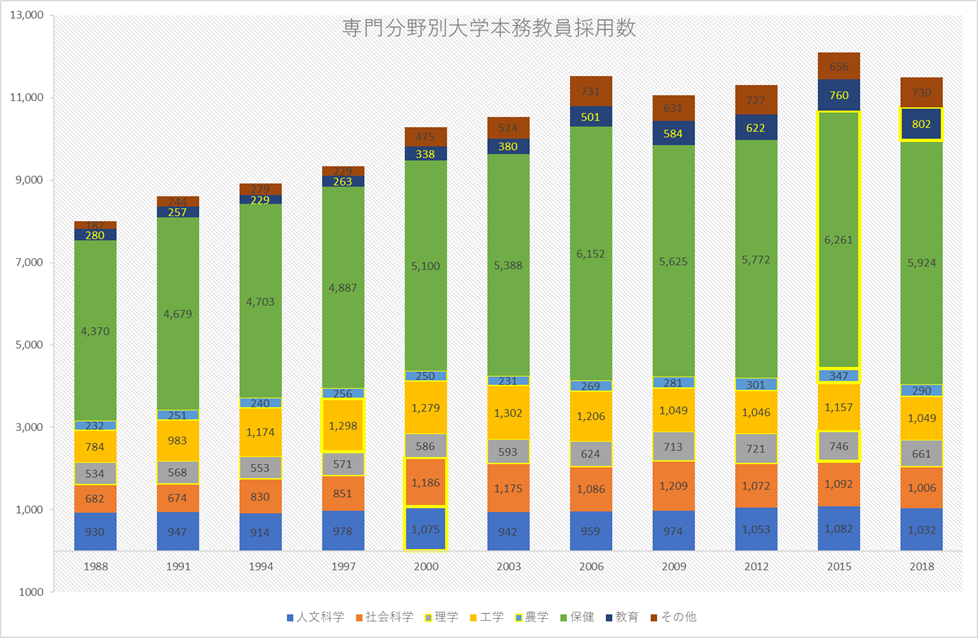

専門分野別の採用教員数・離職教員数

既に離職教員数が採用教員数が上回っている現状をみたが、専門分野別の動向も確認したい。年齢区分別専門分野別の大学本務教員採用数の推移は以下の通り。

ここでその他は人数が少ない「芸術、商船、家政、その他(分類不明)の合計」を指す。黄枠で囲った部分は、1988年度以降の専門分野別の過去最多を表す。2018年度の採用教員数は、11,494人と2015年度と比べて約600人減少した。

一目瞭然であるが、採用教員数に占める「保健」の割合が圧倒的に高く5割を超えている。「保健」の本務教員採用数は2018年度では5,924人と、2015年度と比べて約400人減少したものの、基本的に増加傾向にある。また、「教育」も近年採用教員数が増加傾向にあり、2018年度に最多(802人)を記録した。

一方で、それ以外の分野では、採用教員数は横ばい傾向にある。「理学」と「農学」は2015年度の採用教員数が最多であるが、「人文科学」と「社会科学」は2000年度、「工学」は2000年度がそれぞれピークに減少傾向となっている。

上の表は、専門分野別大学本務教員における「採用教員数-離職教員数」の推移である。年齢区分別でもみたように、近年離職教員数が採用教員数を上回っており、2018年度中の採用教員数は11,494人、離職教員数は13,055人であり、「採用教員数-離職教員数」は、約1500人のマイナスである。

専門分野別でみても、2018年度は「教育」、「その他」以外は離職教員数が採用教員数を上回っている。採用教員数の5割以上を占める「保健」においても、2012年度の調査以降は離職教員数が採用教員数を上回っている。

専門分野別教員数の動向

採用動向において、「保健」の教員数が全体の半数を超える規模であることを確認したところで、教員個人調査における専門分野別の大学本務教員数の推移をみたい。

1989年と比べて、大学本務教員数は約6万人増加して185,918人となった。分野で最多なのは「保健」であり、1989年と比べて約3万人増加して、過去最多の67,709人と全体の3分の1以上を占めている。一方で、「教育」以外の各専門分野の教員数は、2000年以降横ばいである。

折れ線グラフの「保健」、「人文科学+社会科学(人文・社会)」、「理学+工学+農学(理・工・農)」の教員構成比をみると、「理・工・農」の教員構成比は、1995年をピークに、「人文・社会」の教員構成比は2004年をピークに減少に転じ、直近では「理・工・農」が25.6%、「人文・社会」が25.0%まで減少した。一方で、「保健」の教員構成比は増加の一途であり、2019年は36.5%まで上昇した。

この30年の間に「理・工・農」、「人文・社会」が教員数が横ばいで構成比が減少傾向である一方で、「保健」は教員数、構成比とも上昇傾向にある。

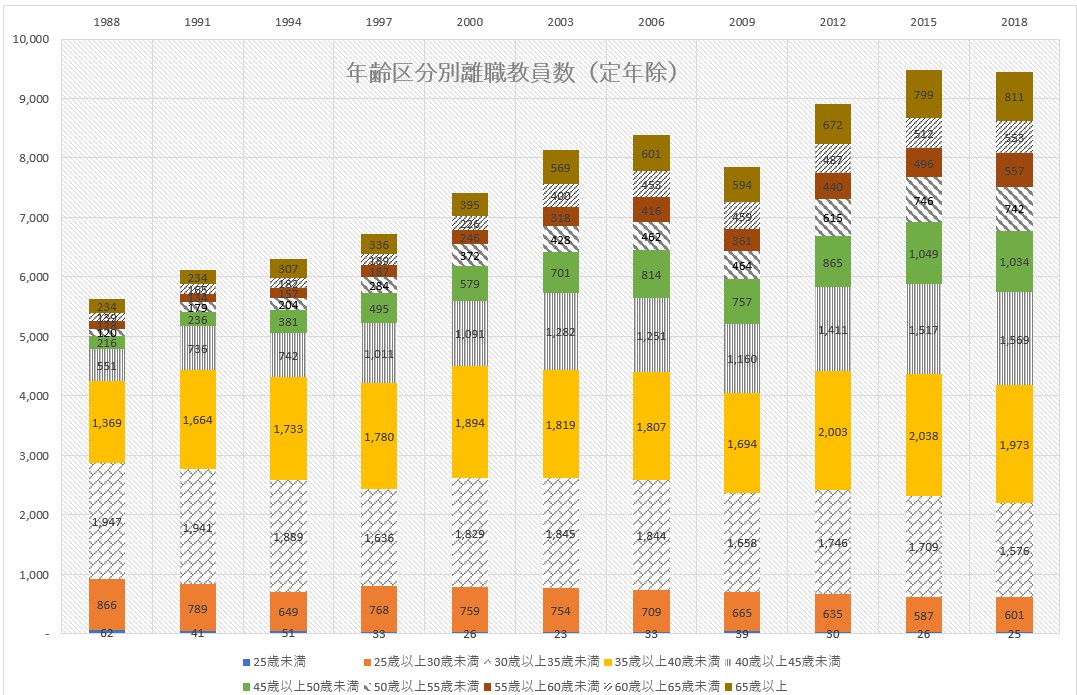

定年を除いた離職教員数の推移

上の表は、定年離職を除いた離職教員数の推移である。年齢区分の「30歳以上35歳未満」、「35歳以上40歳未満」、「40歳以上45歳未満」の若手で過半数を占め、近年「40歳以上45歳未満」の人数が上昇傾向にある。

一方でこちらの表は、定年を除いた専門分野別離職教員数である。圧倒的に多いのが「保健」分野であり、2018年度で全体の6割弱の約5,700人を占める。「人文・社会」は約1,400人、「理・工・農」は約1,300人であり、合計で3割弱を占めるが、ほぼ横ばいで推移している。

両グラフをまとめると「30歳以上35歳未満」、「35歳以上40歳未満」、「40歳以上45歳未満」の若手で、「保健」が定年を除いた離職教員数の過半を占めることになる。

「保健」の大学本務教員数の推移

上表は、「保健」の年齢区分別大学本務教員数の推移である。既に述べた通り、「保健」の大学本務教員数は、30年間で約3万人増加した。年齢区分別でみると、「保健」は一貫して「30歳以上35歳未満」、「35歳以上40歳未満」、「40歳以上45歳未満」の若手教員のウェートが高い(黄枠が当該年最多の年齢区分を表す)。次回の記事で述べるが、大学本務教員は全体として高齢化が進んでおり、「保健」の動向だけ全体の傾向と異なっている。若手教員のウェートが一貫して高いということは、既に見たとおり若手教員が大量に採用されていることに加え、しばらくして若手教員の多くが離職していることを表している(もし、働き続けていれば、45歳以上の教員のウェートがもっと高くならなければ辻褄が合わない)。実際、他の専門分野では、「40歳以上45歳未満」、「45歳以上50歳未満」の教員数は経年的に増加しており、若手教員のウェートが高止まりする傾向は見られなかった。

このように、「保健」の大学本務教員数だけ全体のトレンドと乖離しているのは、「保健」分野に多くの実務家教員が在籍していることが関係していると思われる。

取りあえずのまとめ

採用教員数と離職教員数のデータを基に、大学院重点化以前世代後半、大学院重点化世代の教員数の伸び悩みの原因を探ってみた。どうやら主因は「保健」分野の教員の大量採用、大量離職にありそうだ。「人文・社会」、「理・工・農」の離職者も増えており、任期付教員の任期切れ等の影響もあるが、相対的には小さいと思われる。

今回分析をしてみて、「保健」以外の専門分野では、教員の構成等かなり様相が異なっていることが判明した。次回は、専門分野別の教員構成を中心に分析する予定である。

割愛願いに関するQ&A

割愛願いに関するQ&A的なものをまとめておきます。前回の記事でも申し上げましたが、書くことは私が関わったこと及び伝聞したことに依拠しています(要はスモールサンプルです)。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

割愛願いとは

割愛願いとは、大学教員の移籍(大学間の教員の異動)に際し、教員の移籍校から在籍校に送られる書状である。

そもそも、割愛願いとは、昔国立大学教員が文部教官だった時代に、(国立)大学間での教員移籍の際に、移籍側の大学(移籍校)が在籍側の大学(在籍校)に出す挨拶状(というか仁義を切るための書状)だったらしい。当時は、移籍校側の担当者が割愛願いを抱えて在籍校に「教員の移籍を願い出る」ために挨拶に出向くのが普通で、その際の挨拶状が割愛願いとされる。

その国立大学同士の移籍の慣習が広がり、形骸化して残ったのが、現在の郵送でやり取りする割愛願いということらしい。なお、この書状に正式名称は無いので、「割愛状」、「割愛願」等表記はまちまちである。

割愛願いの宛先と差し出し先

宛先は、在籍校の学長と聞きました。となると、差し出し先は移籍校の学長ですかね。自信がありませんが…大学の規模によっては学部長・研究科長等部局長クラスが宛先(差し出し先)ということもあり得るし、一部では法人のトップが宛先(差し出し先)にということも有り得そう。

割愛願いの法的な意味合い

嘗て国立大学同士でのやり取りにおいては、割愛願はそれなりの意味があったのかもしれないが、そもそも法的拘束力は全く無い。割愛願いは単なる習慣的な儀礼のツールに過ぎず、割愛願いを出さない移籍校も少なくない(と聞く)。

割愛願いの必要性

では、なぜ儀礼的な習慣に過ぎない割愛願いが、現在まで残っているかというと、そこに何某かの必要性があるからと推測できる。

移籍校側にとっての必要性

移籍校側にとって、教員を移籍させるにあたって、出来れば穏便にことを運びたいはずである。大学の世界は、共同研究、非常勤講師の受け入れ・派遣、地域連携での協力…等どこかしらで繋がっていることが多く、一人の教員の移籍でそれら全てを失うのは割に合わない。また、移籍校側も余程の有力校で無い限り、ほとんどが(前任を引き抜かれた等)在籍校側の側面を有しているので、お互い様という心情を有している場合が多く、そういう意味でも割愛願いくらいは出して、仁義を切っておくのは当然と考えているのではなかろうか。

在籍校側にとっての必要性

在籍校側としては、その教員が出ていって欲しくないと思っていれば、移籍に抵抗したい。但し、抵抗するといっても法律上引き留める術は無い訳で、そういう状況の中で、移籍に条件をつけて(担当者が決まるまで非常勤を引き受けさせる、移籍を引き伸ばす等)返信するのに、割愛願いはうってつけである。

候補者にとっての必要性

仮に、在籍校側が条件通り退職を認めない場合、割愛願いは移籍校側の態度を在籍校側に公的に示してくれるので、安心材料の一つにはなると思う。

割愛願いに対する在籍校側の反応

割愛願いを送られた在籍校側は、(条件付で)返答する、無視する両方有り得るが、これは大学同士のやり取りなので、候補者はあまり気にする必要は無いと思う。

取り敢えずのまとめ

大学教員の移籍は、交渉で決まる度合いが大きい。移籍校側は、候補者を早く戦力にしたいだろうし、在籍校側は、授業、研究、学内業務等に支障がでないことを優先したい。折り合えないこともままある。

大学院博士課程の進学者がかつて程の水準でなく、前回の記事で紹介したように今の40歳代前半の研究者の層が厚くない現状で、経験があって優秀な研究者の奪い合いは今後も続くのではなかろうか。となると、移籍の揉め事もなくなりそうにない。

候補者は揉めた場合は板挟みになって心労が絶えないでしょうが、感情的になるのは禁物。「自分は移籍校、在籍校両方から評価されている傑物だ」とでも思って、やり過ごす他は無いと思う。

大学教員になれる確率(令和元年学校教員統計より)

昨年末に学校教員統計調査の令和元年(2019年)版の中間報告が出たので、過去の記事を更新したい。3月に確定報告が出たので、図表を貼り替えました。詳細は、以下参照。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

大学本務教員数

令和元年度の大学本務教員数は、185,918人であり、平成28年度の184,273人と比べて、約1,600人弱増加した。男女別にみると、男性は138,724人と約1,800人減少、女性は47,194人と約3,400人増加した。この傾向は過去記事と同様です。

keizaibakutothesecond.hatenablog.com

年齢別の大学本務教員数

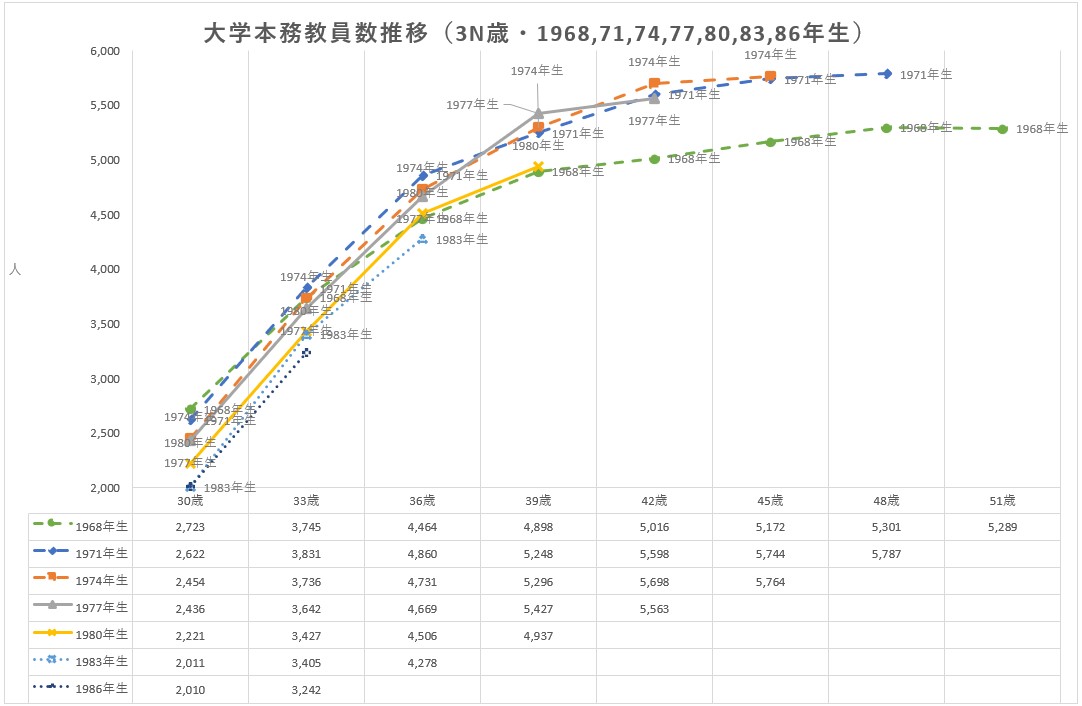

表の見方であるが、年代ごとの大学本務教員数の伸び(=折れ線グラフの傾き、3年前と比べて、同年代の教員がどれだけ増えたか?)に注目して欲しい。前回の記事では

「重点化世代の前半は以前世代よりは30歳代の教員数は少ないものの、40歳を迎えて教員数では以前世代を凌駕している。」と書いたのだが、特に重点化世代前半の教員数の増加率が3年前と比べて鈍化している。

読み取れる傾向としては以下の通り。

① 大学院重点化以前世代(太点線、1999年以前に標準的な進路で博士課程入学した世代、1968年~1974年生)は、緩やかに増加ないし微減。ただし、以前世代の後半(73、74年生)において、伸び悩みが見られる。

② 大学院重点化世代(太線、2000年から2006年に標準的な進路で博士課程入学した世代、1975年~1981年生)も同様に教務員数が伸び悩んでいる。特に大学院重点化世代前半が著しく伸び悩んでいる。75年生は44歳で僅かながら教員数が減少に転じている。76年生も73年生に40歳の段階で上回っていたにも関わらず、43歳では73年生に約170人の差をつけられ逆転されている。77年生も同様に39歳の段階で74年生を約130人上回っていたのが、42歳で約130名の差で逆転されている。

③ 大学院重点化以降世代(細点線、2007年に以降に標準的な進路で博士課程入学した世代、1982年生以降)は大学院重点化世代を下回る教員数で依然として推移している。

特に大学院重点化世代前半の教員数伸び悩みは意外であり深刻である。世代ごとの大学本務教員数は合計の人数なので、個人の異動の中身までは分からない。3年前と比べて僅かながら減少に転じた75年生は、例えばこの3年間に多くの研究者が海外に移籍した…等の理由によるのかもしれないが、普通に考えると任期制教員が任期切れで教員でなくなった等大学の雇用環境が影響していると思われる。

そして、大学院重点化以降世代も教員数が伸び悩んでいる。この世代は博士課程入学者数は重点化世代と比べると少なめで、競争が緩いはずなのだが、教員数は大学院重点化世代を下回っている。84年生は35歳の段階で、4,000人を割り込み、81年生の35歳時の人数を約300人下回っている。各年代とも重点化世代より200~300人程度本務教員数が少ない。

大学教員になれる確率(大学本務教員数/博士課程入学者数)

年代別の大学本務教員数を標準的な年度の博士課程入学者数で割った「大学教員になれる確率」をみると、大学本務教員数以上に大学院重点化世代の伸び悩みが顕著である。この3年間で本務教員数が微減した1975年生は41歳時点より44歳時点で確率が下がり、76年生以降も大学院重点化以前世代との差が拡大している。78年生は41歳時点で、79年生は40歳時点で、3割を下回っている。

大学院重点化以降世代は重点化世代を上回っている年代(83、84、87、88年生)と更に下回っている世代(82年、85年)に分かれる。この年代が今後どのように推移していくかは注目される。

取り敢えずのまとめ

大学院重点化世代の大学本務教員数が伸び悩んでいることは、前回の分析では想像がつかず意外であった。原因は、任期制教員の任期切れくらいしか考えつかないのだが、大学院重点化以前世代とそれ以降では、教員の雇用環境が構造的に異なるのかもしれない。

若手である大学院重点化以降世代が以前世代のような水準には戻りそうもないのは、大学の将来を考えると厳しい。「分野別大学教員になれる確率」でも示したが、就職が厳しい分野の博士課程大学院生が減少傾向にある中で、研究の衰退に繋がりかねない(というか、そういう方向に着実に向かっている気がしてならない)。